LIGIER JS 2 – Essai non transformé.

Lorsque Guy Ligier se lance en tant que constructeur automobile et dévoile, à l’occasion du Salon Automobile de Paris, en octobre 1969, sa nouvelle JS 1, ce dernier n’est alors plus vraiment un inconnu dans l’univers de l’automobile. Ayant, en effet, acquis, au sein de celui-ci, une notoriété bien établie dans la compétition, non seulement automobile, mais aussi en moto. Sans compter d’autres disciplines sportives comme l’aviron et le rugby. Autant dire que l’homme est ce que l’on pourrait appeler un « touche-à-tout » et a donc déjà un parcours aussi brillant que bien rempli lorsqu’il décide d’ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, qui deviendra l’un des plus importants de celle-ci, se lançant, comme beaucoup d’autres avant lui, dans l’aventure automobile.

En cette fin des années soixante, lorsqu’il décide de franchir ce pas, il peut estimer avoir (raisonnablement) les moyens de ses ambitions, puisqu’en plus de son curriculum vitae assez riche dans le domaine des sports physiques et motorisés, il peut aussi se vanter d’avoir entrepris (et réussi) une nouvelle carrière comme entrepreneur de travaux publics. Une entreprise qui lui a, ainsi, permis de rassembler les fonds nécessaires à ce nouveau et ambitieux projet de créer sa propre marque automobile. Son parcours comme pilote de course lui ayant également permis de nouer des contacts fructueux qui vont s’avérer particulièrement utiles lorsqu’il lui faudra se constituer, autour de lui, une équipe chevronnée pour l’aider à atteindre son objectif. Au sein de celle-ci, l’on retrouve, entre autres, Michel Têtu, qui était, auparavant, l’un des proches collaborateurs de Charles Deutsch (ancien associé de René Bonnet créateur, par la suite, du coupé Panhard CD).

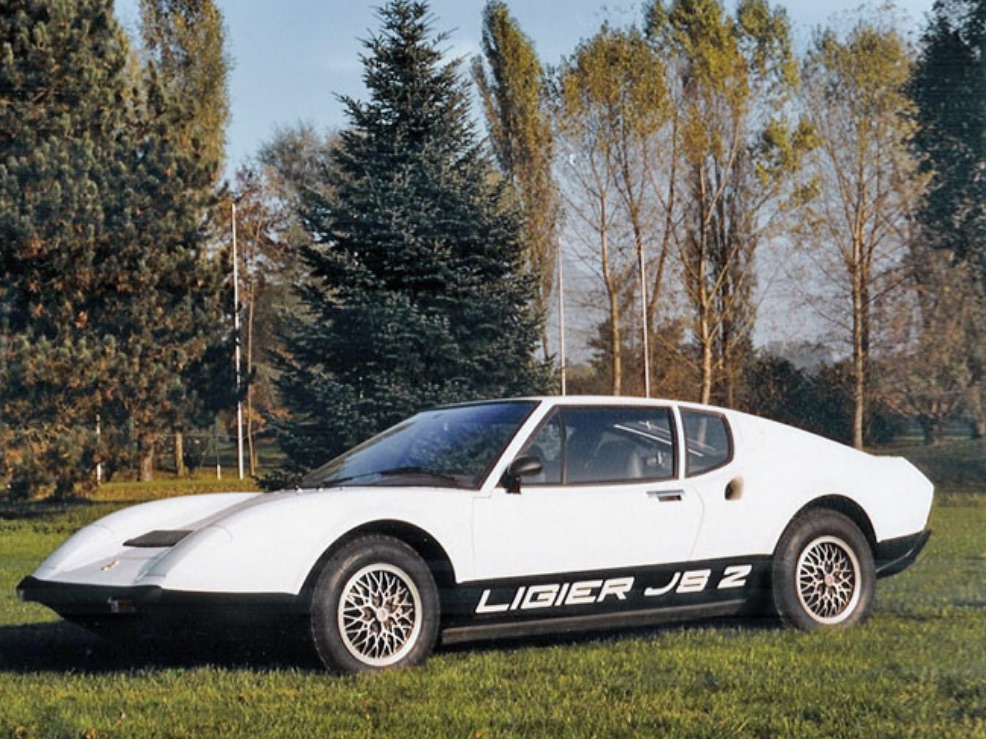

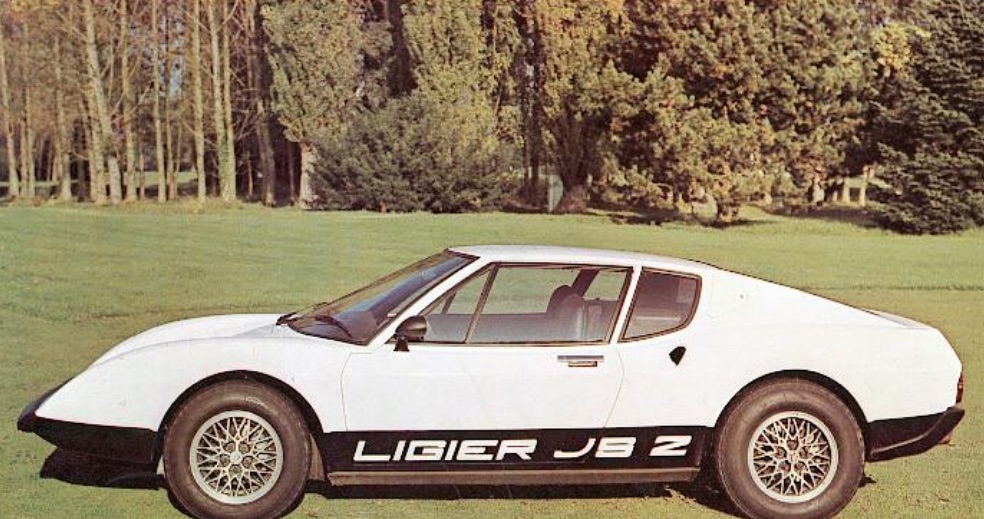

Suivant l’exemple de Jean Rédélé avec Alpine avant eux, ce dernier ainsi que Guy Ligier décident d’adopter, eux aussi, le principe du châssis-poutre (d’abord réalisé, là aussi, en acier avant de décider, principalement pour des raisons de poids, d’opter pour l’aluminium). Avec, tout comme sur les sportives de Dieppe, un moteur placé en position centrale arrière. Pour habiller le tout, l’équipe de Ligier fait appel à un styliste italien au coup de crayon (souvent) très sûr et dont le talent n’est plus à prouver : Pietro Frua.

Si le chiffre 1 accolé à la dénomination de la berlinette s’explique (comme l’on peut le deviner aisément) par le fait qu’il s’agisse de la première voiture à porter le nom de son créateur, seuls les initiés savent sans doute, en revanche, d’où viennent les initiales JS accolées à celui-ci. Celles-ci sont celles du pilote Jo Schlesser, l’un des meilleurs amis de Guy Ligier, qui avait trouvé la mort lors de son premier grand prix de Formule, disputé à Rouen en 1968. Profondément affecté par ce décès, aussi inattendu que tragique et souhaitant rendre hommage à sa mémoire, Guy Ligier décidera alors de baptiser des initiales « JS » sa nouvelle sportive.

Contrairement à l’Alpine A110, ce n’est toutefois pas une mécanique issue de la banque d’organes de Renault qui sera choisie, bien qu’il s’agisse, là aussi, d’un quatre cylindres en ligne. Celle que l’on retrouve sur la Ligier JS 1 étant d’origine Ford, revisité par le préparateur britannique Cosworth, d’une cylindrée de 1,6 litre. Celle qui restera donc dans l’histoire comme le premier modèle de la marque Ligier ne connaîtra, toutefois, aucune carrière commerciale. Même si elle connaîtra bien, en revanche, l’épreuve de la piste en compétition durant la saison 1970. Toujours équipée par des moteurs frappés de l’ovale bleu, même si le premier d’entre-eux sera, d’abord, un bloc de 1,8 litre (toujours conçu par Cosworth et, ensuite, un V6 Weslake). Bien qu’elle s’est donc révélée, du point de vue commercial, comme un « coup d’épée dans l’eau », ce premier essai que constitua la JS 1 servira toutefois de « matrice » pour celle qui lui succédera et qui, si elle connaîtra à son tour l’univers de la course, contrairement à sa devancière, aura l’opportunité de rouler aussi sur « routes ouvertes » : la JS 2.

Si le public découvre, pour la première fois, celle-ci lors de la nouvelle édition du Salon de Paris, à l’automne 1970, sa commercialisation va toutefois se retrouver quelque peu retardée par la faute de Ford. Comme sur l’ultime évolution de la JS 1, c’est bien un V6 fournit par ce dernier que l’on retrouve sur la voiture figurant sur le stand Ligier du Salon parisien, même si la boîte de vitesses à laquelle celui-ci est accolé est, quant à elle, empruntée à la Citroën SM. Le groupe de Dearborn travaille, en effet, à cette époque, à une nouvelle sportive destinée à s’inscrire dans le Championnat du Monde des Rallyes, la GT 70 (laquelle reprend, elle aussi, l’architecture à moteur central). Malheureusement pour Ford, celle-ci ne parviendra jamais à répondre aux espérances mises en elle et sa carrière en compétition tournera court. En tout état de cause, le lancement de la conception de la future GT 70 va avoir pour conséquence, indirecte, mais bien concrète, de mettre fin au projet de commercialiser une Ligier à moteur Ford Guy Ligier n’ayant jamais caché (et, même, annoncé clairement) son intention de l’engager sur les circuits et la prochaine GT 70 devant intégrer les mêmes catégories que la nouvelle Ligier JS 2, il est, dès lors, assez compréhensible que Ford voie dans cette dernière une rivale potentielle (pour ne pas dire certaine).

La solution viendra, finalement, de Citroën, laquelle accepte de fournir à l’artisan-constructeur un lot de V6 Maserati (la marque au trident ayant, en effet, été rachetée par la marque aux chevrons à la fin des années 60). Cette noble mécanique, conçue par l’ingénieur Giulio Alfieri, étant, à l’origine, dérivé du V8 que l’on retrouve sous le capot de la Maserati Indy, ayant été conçue pour équiper le superbe coupé SM (présenté la même année que la version originelle de la JS 2). Bien qu’elles partagent donc une même mécanique en commun, la vocation des deux modèles reste, toutefois, sensiblement différente : alors que la SM, par son équipement des plus cossus ainsi que le confort souverain qu’elle offre, affiche ouvertement sa vocation grand tourisme, la JS 2, de son côté, reste, avant tout et surtout, sur bien des points, une sportive « pure et dure ». Autant la Citroën entend clairement faire des grands axes autoroutiers son terrain de chasse, autant la Ligier se montrera nettement plus à son aise sur les lacets des routes de campagne (même si elle ne déteste pas pour autant les longues lignes droites), trahissant qu’elle reste, à bien des égards, une voiture de compétition à peine civilisée.

Pour en revenir à l’architecture de la Ligier JS 2, la poutre centrale adopte ce que l’on appelle alors, chez les artisans-constructeurs, le principe du « sandwich » : à savoir de la mousse polyuréthane enfermée dans une structure métallique creuse). Bien qu’étant encore un nouveau venu (tout du moins, en tant que constructeur) dans l’univers de l’automobile et donc bien conscient qu’il lui faut faire ses preuves, mais aussi que la voiture de sport portant son nom parvienne à se démarquer de la concurrence, Guy Ligier adopte un certain nombre de solutions techniques assez originales pour la JS 2. Notamment une suspension équipée d’un amortisseur transversal antiroulis placé en position horizontale (un système dont ce dernier déposera d’ailleurs le brevet).

A l’image de l’Alpine A110 ainsi que de la nouvelle A310 (dévoilée en 1971, en même temps que la version définitive de la JS 2) ainsi que d’autres sportives artisanales, ou « semi-artisanales » (en France mais aussi à l’étranger), la Ligier adopte, elle aussi (pour des raisons évidentes de poids), une carrosserie en matériau synthétique (en l’occurrence, du polyester). Le carrossier Pichon-Parat, installé à Sens, apportant sa contribution pour les travaux de finition sur les carrosseries.

Par rapport à la version présentée au Salon de Paris l’année précédente, les premiers exemplaires qui sortiront des ateliers de Guy Ligier, dans le courant de l’année 1971, recevront ainsi plusieurs modifications, plus ou ou moins importants suivant les points concernés. Avec, entre autres, un hayon aux dimensions élargies, afin de pouvoir disposer d’un meilleur accès au coffre à bagages, celui-ci ayant d’ailleurs été revu afin de pouvoir offrir une capacité optimale (même si elle sera loin d’atteindre celle d’une berline). Ainsi que le montage de pare-chocs, même si ceux-ci semblent surtout là pour se soumettre à la législation en vigueur (leur efficacité, surtout à l’avant, apparaissant, en effet, assez relative). A l’image des Alpine ainsi que de la plupart des autres sportives du même genre, produites en (parfois très) petite série, pour des raisons évidentes de facilité ainsi que de réduction maximale des coûts, de nombreux accessoires et autres éléments d’accastillage proviennent de modèles de grande série (à l’image des poignées de porte d’origine Citroën, des feux arrière empruntés à la première série des coupés et cabriolets Peugeot 504,…).

Bien que la production est sans doute destinée, dès le départ, à rester assez limitée, l’atelier de Vichy où Guy Ligier s’était installé à l’origine apparaît, cependant, bien vite, trop exigu pour pouvoir accueillir la production de la JS 2. C’est pourquoi une chaîne (ou, plutôt, une sorte « d’embryon » de chaîne) d’assemblage est bientôt mise en place au sein d’une (modeste) usine à Abrest, où Guy Ligier installe aussi le siège social de la marque. Les premiers exemplaires de la JS 2 de « série » (les guillemets sont voulus, car étant donné l’outil de production faisant office de chaîne d’assemblage ainsi que de la cadence de production, le terme de « série » semble ici, quelque peu, voire fortement, galvaudé) étant finalement livrés à leurs clients en novembre 1971.

Si Guy Ligier est, évidemment heureux d’être parvenu à concrétiser son rêve de devenir constructeur automobile, c’est bien la compétition qui reste son objectif premier. C’est pourquoi ce dernier fait concevoir, au même moment, une version spécifiquement destinée à la course, toujours dotée du V6 Maserati, mais dont la cylindrée atteint ici les 3 litres et la puissance les 270 chevaux. Lors des 24 Heures du Mans 1972 (la troisième édition pour la marque Ligier), sur les trois voitures engagées, aucune ne terminera, malheureusement, l’épreuve. Bien que la firme renouvèle l’aventure l’année suivante (là aussi avec trois exemplaires de la JS 2), une seule voiture terminera la course, à une modeste 19e place. Avant de parvenir à se hisser, néanmoins, à la 8e place en 1974, avec le duo Laffite-Serpaggi. Si la meilleure place obtenue par la Ligier JS 2 sur le circuit sarthois sera la 2e place au « scratch » en 1975, avec les pilotes Lafosse et Chasseuil, la voiture victorieuse n’est, cette fois, plus équipée du V6 Maserati (que ce soit dans sa version « civile » ou course) mais d’un V8 Ford-Cosworth. Plus que le Mans, le plus beau trophée obtenu par Ligier avec la JS 2 restera, toutefois, au Tour de France auto, en septembre 1974. Lors de celui-ci, les prototypes Ligier-Maserati, dont le V6, s’il affiche toujours une cylindrée de 3 litres, reçoit ici une distribution à quatre soupapes par cylindre et voit sa puissance atteindre pas moins de 340 chevaux ainsi qu’une vitesse de pointe de près de 300 km/h) se hissent sur les deux premières marches du podium au classement général, avec, entres autres, comme pilotes Gérard Larrousse et Bernard Darniche.

Si le bilan est donc (il faut l’avouer) quelque peu « mitigé », malgré quelques belles victoires, il le sera plus encore sur le plan commercial. Même s’il est vrai que, aussi bien du fait de sa vocation que des capacités de production de Ligier qui resteront toujours assez limitées, la JS 2 n’a jamais pu prétendre à une diffusion aussi large que celle de la SM de Citroën. En outre, l’éclatement de la première crise pétrolière, à l’automne 1973, va provoquer un véritable séisme dans le monde automobile, avec (entre autres conséquences) la disparition pure et simple d’un grand nombre d’artisans-constructeurs spécialisés dans les sportives ou les voitures de prestige. D’autant que l’une des premières mesures prises par le gouvernement français de l’époque, dans sa lutte nouvelle contre la « chasse au gaspillage » de l’essence, est d’interdire les compétitions automobiles. Si cette mesure sera assez rapidement levée, elle n’en aura pas moins des conséquences dramatiques pour certaines marques (à l’image de CG) qui avaient bâti la totalité de leur image sur celles-ci.

Alors que cette année 73 avait, pourtant, été placée sous de très bons auspices, puisque Guy Ligier avait réussi à convaincre la direction de Citroën de lui fournir la nouvelle version du V6 Maserati, conçu, à l’origine, pour les versions américaine et à transmission automatique de la SM. (Sur la Ligier, la transmission reste toujours confiée à une boîte mécanique à 5 vitesses, afin de lui conserver sa vocation sportive et de tirer le meilleur parti possible du potentiel de la mécanique). Celle-ci bénéficiant d’une cylindrée portée à 3 litres et d’une puissance portée de 170 à 195 chevaux. La vitesse de pointe se voyant, toutefois, quant à elle, à peine augmentée, passant ainsi de 242 à 247 km/h seulement. Une augmentation limitée qui est, probablement, à mettre sur le compte d’un poids à vide en augmentation sensible, lui aussi, puisqu’il atteint, à présent, 970 kg, contre 865 sur la version initiale.

L’année 1973 sera donc une période de « transition » dans la carrière commerciale de la Ligier JS 2, puisque les deux versions se côtoieront au sein des ateliers de l’usine d’Abrest. Sur les 130 voitures produites durant cette année, là, la majorité (80) recevront le nouveau V6 3 litres.

Au même moment, afin d’assurer une diffusion plus large à la JS 2, Ligier obtient également que celle-ci soit également vendue par le réseau Citroën. (Tout du moins, les concessionnaires agréés pour la vente ainsi que l’entretien de la SM. Tous ne disposant pas, en effet, de l’équipement adéquat ni du personnel qualifié pour prendre en charge ce modèle « hors norme » par rapport aux autres modèles de la marque). Indépendamment de la nouvelle conjecture assez défavorable (pour dire le moins), la Ligier pâtie également d’une fabrication qui reste encore, en grande partie, artisanale, ce qui explique sans doute son prix de vente nettement supérieur à celui de la Citroën SM. Alors que cette dernière est vendue un peu moins de 62 000 F « seulement », la Ligier JS 2 est affichée, quant à elle, pas moins de 74 500 francs, soit à peu près au même prix (500 F de plus, pour être tout à fait précis) qu’une Dino 246 GT ! A titre de comparaison, pour rester dans le domaine des GT et autres sportives, une Jaguar Type E V12 coûte 65 000 F, une Porsche 911 S 76 000 F, une De Tomaso Pantera 80 000 F. Même si Guy Ligier peut toujours rétorquer que la Maserati Merak, « version en réduction » de la Bora et qui a troqué le V8 de cette dernière pour le même V6 que la SM et la JS 2 est affichée à un tarif nettement plus cher que cette dernière : 88 000 francs.

Outre les conséquences du choc pétrolier, les difficultés importantes que rencontre alors Citroën décident l’entreprise de pneumatiques Michelin (pour rappel, propriétaire de Citroën depuis 1934) à revendre celle-ci, en 1974, à Peugeot. L’un des premiers effet, mais aussi l’une des conséquences inattendues de ce rachat des chevrons par le lion sochalien est que Ligier se voit sollicitée par la nouvelle direction de Citroën pour reprendre la production de la SM. Peugeot souhaitant sans doute libérer de la place sur les chaînes de production de l’usine de Javel pour des modèles jugés nettement plus rentables que le coupé à moteur Maserati. D’autant qu’avec la crise pétrolière, les ventes de ce dernier, comme d’un grand nombre de ses concurrentes, fondent bientôt comme neige au soleil. En conséquence, les dirigeants des deux firmes jugent que la petite usine Ligier d’Abrest suffira amplement pour assurer la faible demande encore existante pour la SM. Une situation qui, cependant, ne durera que quelques mois à peine.

Dans l’opération de « grand nettoyage par le vide » opéré par Peugeot afin d’assainir les finances de Citroën, tous les modèles et programmes jugés « extravagants » et/ou insuffisamment rentables sont supprimés. C’est ainsi qu’au printemps 1975, il est décidé de mettre fin à la production de la SM (au total, 135 exemplaires seront sortis des ateliers de Ligier, dont la grande majorité en 1975) ainsi que de procéder à la revente de Maserati. Après un bref passage sous la tutelle de la GEPI (une société d’Etat italienne), la firme au trident sera finalement rachetée par l’industriel italo-argentin Alejandro De Tomaso en 1976.

Entretemps, Guy Ligier dévoilera, à l’occasion du Salon automobile de Genève, en mars 1975 (qui marquera la dernière apparition publique de la JS 2) une version légèrement revue, tout du moins sur le plan esthétique, avec une face avant maintenant équipée de phares escamotables et de nouveaux feux arrière rectangulaires (empruntés à la Peugeot 304), moins « typés » que les précédents. Cette JS 2 « série II » ne sera toutefois qu’un simple « baroud d’honneur », la production de la berlinette Ligier ayant, en effet, chuté de manière encore plus importante que celle de la SM. Son ultime évolution ne sera ainsi produite, en tout et pour tout, qu’à… 7 exemplaires, avant que Guy Ligier ne décide d’en abandonner la production.

S’il a, semble-t-il, tenté, par la suite, de conclure un accord avec De Tomaso pour que ce dernier accepte de reprendre la fourniture du V6 Maserati, cette tentative tournera, malheureusement, court. Selon les sources les plus « optimistes » ou « hautes », un peu moins de 300 exemplaires (aux environs de 286, pour être plus précis). Comme souvent avec les productions artisanales, les chiffres de production totale variant, en effet, fortement suivant les sources. Dans le cas de la Ligier JS 2, cela va du simple ou double, voire même au triple. Selon celles situées à l’autre extrémité de l’éventail, la production n’aurait, ainsi, pas dépasser les 90 exemplaires.

En tout état de cause, Ligier a désormais d’autres projets et d’autres priorités. Ayant toujours été (comme mentionné plus haut) intéressé par l’univers de la compétition, c’est vers celle-ci qu’il décide alors de se concentrer, plus spécifiquement dans le domaine de la Formule 1 (les monoplaces créées par Ligier continuant à porter les initiales JS, en hommage à Jo Schlesser). Un domaine où Guy Ligier resta fort actif jusqu’au milieu des années 90. Tout en se lançant dans un autre domaine, diamétralement opposé mais où la marque est toujours fort active aujourd’hui : celui des voitures sans permis.

En 1992, ce dernier décide toutefois de prendre sa retraite de la compétition automobile en revendant progressivement ses parts dans l’écurie. Celle-ci étant finalement rachetée par le pilote Alain Prost en 1997. Avec, toutefois, beaucoup moins de réussite que n’avait eue Guy Ligier, l’aventure de l’écurie rebaptisée Prost Grand Prix ne durant, en effet, que cinq ans à peine avant sa mise en liquidation en 2002. Guy Ligier, quant à lui, décédera en 2015 à l’âge de 85 ans.

Philippe ROCHE

Photos Wheelsage

Notre précédent article sur les LIGIER JS1 et JS2 https://www.retropassionautomobiles.fr/2019/09/ligier-js-1-js-2/

En vidéo à bord de la JS2 https://www.youtube.com/watch?v=4Mhp53iqSwY&ab_channel=R%C3%A9troPassionAutomobiles