RENAULT 16 – Une voiture à vivre.

Lorsque la Frégate quitte la scène, au printemps 1960, au terme d’une carrière qui aura toujours été (dans le meilleur des cas) en demie teinte (et souvent, même, surtout sur la fin, assez terne), la direction de la Régie Renault ne se montre pas véritablement pressée de lui donner une remplaçante. Outre le fait que son (demi-)échec commercial a quelque peu (voire assez fortement) « douché » les attentes ainsi que les espérances de la firme au losange sur le marché des berlines familiales, il est vrai que celle-ci a alors d’autres projets et priorités. Notamment le lancement de la future R4, à l’automne 1961 (laquelle sera, il faut le rappeler, le premier modèle de tourisme du constructeur) ainsi que celle de la R8 (qui doit venir remplacer, à terme, la Dauphine), l’année suivante. Ces deux projets majeurs donnant alors déjà suffisamment de travail au Service commercial de Renault (qui supervise la promotion publicitaire des modèles de la marque, en particulier lors de leur lancement) ainsi qu’au bureau d’études.

Ce dernier trouvant, malgré tout, encore le temps, à côté de cela, de poursuivre le travail déjà entamé à la fin des années 50, lequel ne doit pas seulement remplacer la Frégate mais également se hisser un cran au-dessus de cette dernière. (A peu près au même niveau que les modèles de la gamme Simca Vedette, alors sur le déclin et qui disparaîtront peu de temps après la Frégate de Renault). Baptisé du nom de code Projet 114, cette berline six glaces tricorps (dont la ligne n’est pas sans évoquer, sous certains angles, certaines Fiat ou d’autres modèles de la production italienne des années 60), celui-ci, s’il conservait une transmission aux roues arrière, se distinguait aussi, en ce qui concerne l’aspect technique, par sa suspension équipée de quatre roues indépendantes et, surtout, par son six cylindres en ligne réalisé entièrement en alliage léger. Ce qui aurait alors marqué, sur bien des points, un vrai retour sur le marché des berlines « haut de gamme » (au sens large que recouvre cette expression), plus de vingt ans après la Seconde Guerre mondiale. (Il faut, en effet, rappeler que du temps de son fondateur, Louis Renault, la marque proposait à son catalogue d’imposants modèles à six et huit cylindres, qui, durant l’entre-deux-guerres, permit à celle-ci d’être le fournisseur officiel de l’Elysée).

Alors qu’une série de quatorze prototypes roulants ont déjà été réalisés pour les essais sur routes, les calculs effectués par l’état-major de la Régie établissant que le prix de revient de ce futur « vaisseau amiral » serait trop élevé. Comme l’expliqua Yves Georges, le directeur du bureau d’études à l’époque, la règle appliquée au sein de Renault était celle du « théorème des 15/25 », celle-ci stipulant qu’ « On ne peut pas faire dans une gamme un saut de prix de plus de 15 à 25 % d’un modèle à l’autre. Avec la 114, on était à 30 %. ». Ce qui décide finalement Pierre Dreyfus, qui préside aux destinées du constructeur depuis 1955, à ne pas y donner suite. Comme tous les amateurs de la marque au losange le savent, il faudra encore une quinzaine d’années, jusqu’en 1975, pour revoir à nouveau au catalogue une Renault avec un six cylindres sous le capot (à savoir la R30, motorisée par le V6 PRV).

Si Dreyfus ainsi que les autres membres du directoire de la Régie ont bien conscience qu’au sein de la France des Trente Glorieuses, un grand constructeur (surtout lorsqu’il est en tête du classement en termes de chiffres de vente) ne peut, désormais, plus se permettre de ne plus avoir de berline familiale à son catalogue. Face aux ID et DS 19 chez Citroën, la 404 chez Peugeot ainsi que les 1300 et 1500 chez Simca, la nécessité de combler le vide laissé, au sein du catalogue Renault, par la disparition de la Frégate se fait, donc, de plus en plus criante. Alors qu’il aurait probablement été plus simple (pour des raisons, assez évidentes et logiques d’économie) de reprendre le défunt projet 114, en le réorientant vers une vocation plus « populaire », il est décidé, au contraire, d’en faire « table rase » et de tout reprendre à zéro. Le seul élément issu de ce dernier qui sera conservé étant sa motorisation… même si cette dernière sera, toutefois, réduite de six à quatre cylindres seulement. Pierre Dreyfus (qui était, avant tout, un « businessman » et ne connaissait pas grand-chose à l’ingénierie) ayant dit aux ingénieurs ayant travaillé sur le projet 114 : « Vous avez déjà un moteur, vous allez faire une automobile. Mais vous coupez deux cylindres, cela fera un très bon quatre cylindres ! ». Une décision qui se veut pragmatique, puisque Renault ne possède alors pas au sein de sa banque d’organes de motorisations d’une cylindrée supérieure à un litre.

Cette décision fort importante pour l’avenir de la future « grande » Renault ainsi que pour le positionnement qu’elle occupera sur le marché français étant prise en 1961. Ceci, alors que son lancement est prévu en 1965. Or, quatre ans pour concevoir un nouveau modèle, lequel doit s’inscrire au sein de l’un des segments les plus importants des marchés français et européen (et où le droit à l’erreur n’est donc pas vraiment permis) et, a fiortiori, en partant, quasiment, d’une feuille blanche, c’est un délai qui apparaît plutôt (voire même fort) court. Sans compter le fait que les ingénieurs et stylistes travaillant au sein du bureau d’études ont également d’autres projets « sur le feu ».

Recevant le nom de code projet 115 (logique numérale), celui-ci résulte d’une proposition fort novatrice de Claude Prost-Dame et de Gaston Juchet, laquelle consiste, en premier lieu, à adopter le principe du hayon en lieu et place de la malle de coffre classique. Ainsi qu’un habitacle fort modulable, notamment au niveau de la banquette arrière, permettant ainsi de remplacer (en tout cas, en grande partie et pour un grand nombre de tâches) une carrosserie break. Si le projet à le soutien d’Yves Georges, il faut porté au crédit de Pierre Dreyfus d’avoir été convaincu par la pertinence de ce projet. Le PDG de Renault ayant bien conscience, dès le départ, que la marque joue (très) gros, au sein d’un segment de gamme où, non seulement, la concurrence est fort rude, mais où prédomine également un certain « classicisme » sur le plan esthétique ainsi qu’une très grande orthodoxie sur le plan technique. Pourtant, Dreyfus pressent qu’il existe bien une demande importante pour une voiture moyenne qui puisse offrir, à la fois, la « distinction », l’équipement et le confort d’une berline « classique » mais également le côté pratique ainsi qu’une habitabilité comparable à celle d’un break. Un « vaste programme », pour reprendre l’une des formules les plus célèbres du général de Gaulle, mais que Renault a bien (ou veut se donner) les moyens de mettre en oeuvre.

Si le constructeur est donc persuadé du succès que rencontra cette berline d’un nouveau genre, le problème reste, toutefois, que ses différents sites de productions sont alors arrivés à une sorte de « saturation ». L’usine « historique » de Billancourt, ainsi que celle de Flins, inaugurée dans les années 50, tournant alors à plein régime afin de satisfaire la demande. Le constant s’impose donc : Renault se trouve donc dans l’obligation d’en faire édifier une nouvelle si elle veut pouvoir assurer sans difficulté et dans les quantités voulues, la production du modèle qui découlera du projet 115. Le site qui sera finalement choisi étant celui de Sandouville, à proximité du Havre. La date de lancement de la nouvelle berline du losange demeurant fixé au tout début du printemps 1965, les ouvriers se voient alors priés de mettre les bouchées doubles afin que la construction de l’usine soit achevée le plus rapidement possible. C’est d’ailleurs en moins d’un an et demi (de juillet 1963 à décembre 1964) que celle-ci sera édifiée et entièrement équipée, ce nouveau site d’assemblage assurera ainsi, durant toute la carrière de la nouvelle Renault, la plus grande partie (plus des 4/5ème) de sa production (l’usine de Flins étant chargée du reste de la production).

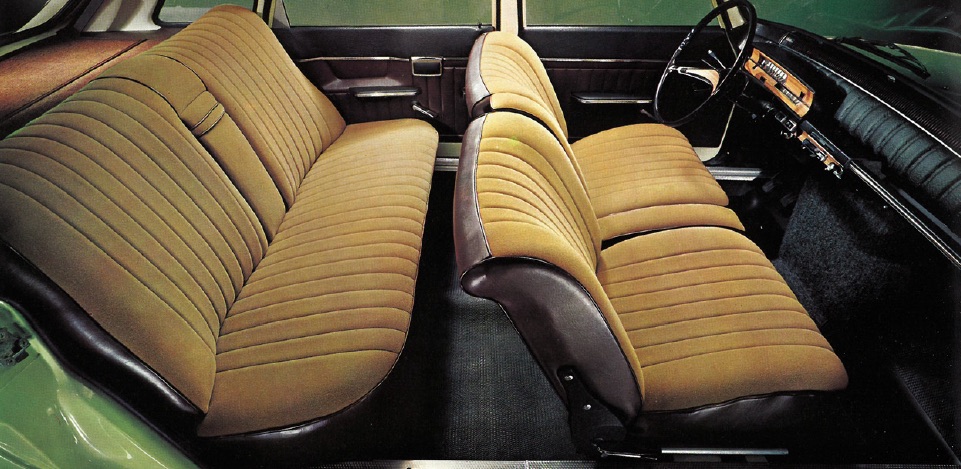

Si le hayon sera, bien entendu, l’innovation la plus importante de la nouvelle Renault, celui-ci ne sera, toutefois, pas la seule caractéristique marquante qui sera introduite sur celle-ci. Plusieurs autres éléments assez novateurs y seront ainsi montés : entre autres, des panneaux latéraux emboutis d’une seule pièce, mais dédoublés ; un pavillon presque plat, mais nervuré et en retrait par rapport aux flancs de la voiture, ce qui permet ainsi de dégager les entrées des portières ainsi qu’un soubassement très rigide. Dans l’habitacle, la suppression de la cloison entre celui-ci et le compartiment du coffre ainsi que le montage d’une tablette articulée recouvrant ce dernier, reliée au hayon et qui, donc, se soulève lorsque celui-ci s’ouvre. Le tout allié à une banquette arrière rabattable.

Si la nouvelle berline du losange n’a pas fait l’unanimité à sa sortie, que ce soit dans la presse spécialisée comme au sein de la clientèle visée, ce fut aussi le cas en interne au sein des cadres de la Régie. En particulier au sein du Service commercial et des représentants des concessionnaires. Ainsi que l’explique Yves Georges, alors Directeur des études : « Ils se sont écriés qu’ils ne vendraient jamais ce truc-là. Cela dit, ils ont tenu le même discours lorsque nous leur avons présenté la R5… Ils étaient farouchement contre et ont demandé de combien de temps cela retarderait la sortie de faire étudier un arrière classique. Alors Dreyfus m’a dit : « Voyez la fabrication et donnez un délai pas raisonnable ». Ce que nous avons fait… ».

Bien que la presse automobile reçoive l’annonce officielle par la marque du prochain lancement de la nouvelle berline de gamme moyenne du losange, celui-ci n’est, toutefois, déjà plus vraiment un secret pour les journalistes des revues spécialisées. Ces derniers ayant, en effet, découvert dès l’automne 1963 les prototypes du projet 115 lors de leurs essais sur routes ouvertes en Italie. Une partie de ceux-ci seront également expédiés dans le nord des Etats-Unis ainsi qu’en Afrique afin de tester leur endurance par grand froid ainsi que par fortes chaleurs. D’autres encore, toujours pour tester la robustesse de la motorisation ainsi que le reste des organes mécaniques, tourneront, quasiment, sans interruption sur la piste d’essais de Lardy (dans l’Essonne). Contrairement à ce qui est alors souvent l’habitude de l’époque pour les constructeurs français, ce n’est pas au Salon automobile de Paris, en octobre 1964, que la nouvelle Renault (qui reçoit l’appellation provisoire de « 1500 », en référence à la cylindrée de sa mécanique) sera dévoilée au public, mais à celui de Genève, en mars de l’année suivante. Les journalistes, de leur côté, auront toutefois la primeur de la découvrir en avant-première deux mois plus tôt sur la Côte d’Azur.

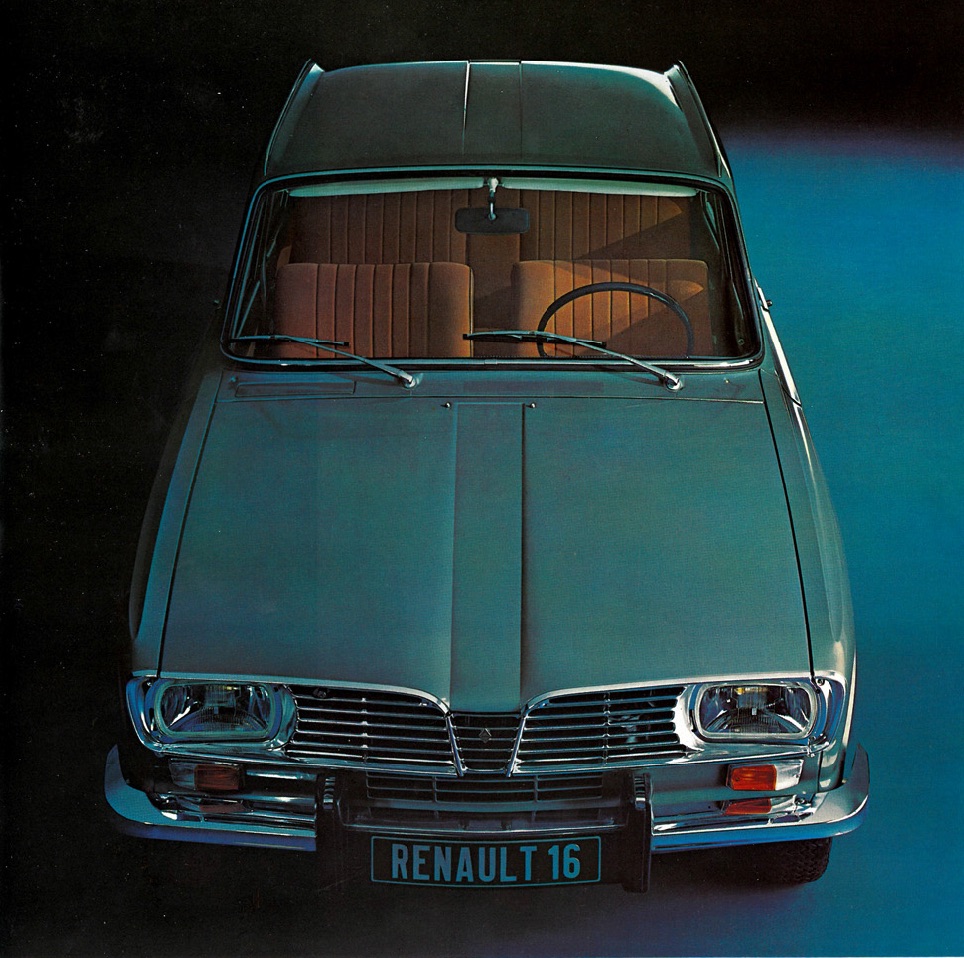

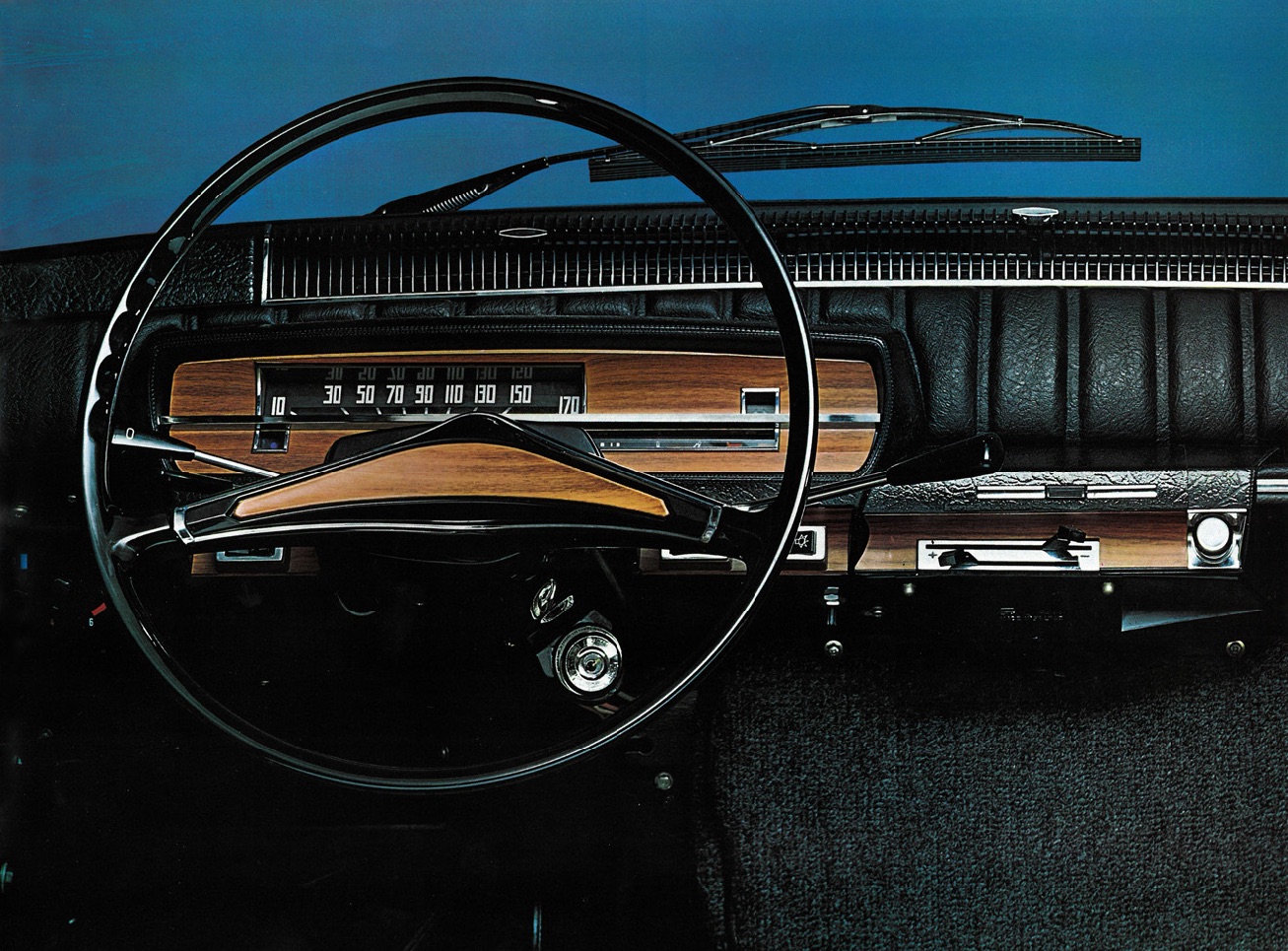

Les lignes de la nouvelle Renault, qui reçoit le « matricule » R16 ne font, toutefois, pas vraiment l’unanimité (indépendamment de l’adoption du principe de la cinquième porte ou hayon, qui induit un porte-à-faux arrière assez court). A l’intérieur, le tableau de bord assez dépouillé suscite, lui aussi, quelques critiques. De même que le système de freinage qui, du fait de son absence d’assistance, avoue rapidement ses limites, tout comme la motorisation, dont la puissance (55 chevaux DIN) est jugée un peu trop limitée par beaucoup de ceux qui auront l’occasion d’en prendre le volant. Les commentaires des essayeurs de la presse auto ne sont, cependant, pas que négatifs, car ces derniers reconnaissent et mettent d’ailleurs en avant la tenue de route et le confort, ainsi que l’aménagement intérieur fort bien pensé.

La nouvelle Renault 16 réunissant, en tout cas, des atouts suffisants pour lui permettre de remporter le titre fort envié de Voiture de l’Année 1966 (face à des concurrentes comme la Peugeot 204 ainsi, rien moins, que la Rolls-Royce Silver Shadow). La clientèle visée reconnaissant et appréciant très vite le côté pratique du nouveau modèle du losange, nettement supérieur à ceux de ses concurrentes de l’époque. Au point même qu’outre la clientèle traditionnelle de Renault (bien contente, pour une partie d’entre-elles, de pouvoir enfin remplacer leurs anciennes Frégate, souvent usées jusqu’à la corde et, pour les autres, de pouvoir enfin disposer d’un modèle nettement plus spacieux que la R8 et R10), la R16 réussira également à séduire de nombreux acheteurs qui, jusqu’ici, étaient fidèles à Peugeot ou Simca. Un succès commercial qui ne se limitera d’ailleurs pas au seul marché français et dépassera, même, les frontières de l’Hexagone. La preuve en est qu’en 1970, plus de la moitié de la production sera écoulée sur les marchés étrangers. Les différents services de l’administration française (la Police, les ministères, mais également l’Armée plébisciteront eux aussi la nouvelle Renault, les officiers militaires appréciant ainsi l’importante garde au toit qui leur permettait de pouvoir conserver leur képi à l’intérieur de celle-ci).

Durant les trois premières années de sa carrière (« l’effet nouveauté » et le succès commercial aidant sans doute), elle ne connaîtra que des changements relativement mineurs, tels que le montage d’une nouvelle planche de bord à garnissage noir (et non plus clair) agrémenté par des placages en bois ainsi que l’installation d’un starter automatique (lequel sera, toutefois, rapidement supprimé). Comme mentionné auparavant, de nombreux clients ainsi que représentants de la presse n’ayant pas manqué d’épingler ses performances jugées insuffisantes (Georges Pompidou lui-même, en inaugurait à son bord un tronçon de l’autoroute « du soleil », à hauteur de Beaune, se serait exclamé, en sortant de celle-ci : « Quel veau ! »).

C’est pourquoi, en mars 1968 (là aussi, à l’occasion du Salon de Genève), sera dévoilé la réponse à leurs réclamations, sous la forme de la nouvelle version TS. Le quatre cylindres bénéficiant, ici, de chambres de combustion hémisphériques, de soupapes disposées en « V » ainsi que d’un carburateur double-corps, le tout complété par une cylindrée portée de 1 470 à 1 565 cc, permettant de faire grimper la puissance de pas moins d’une trentaine de chevaux. En outre, l’équipement se voit enrichi avec l’installation d’un servofrein, de phares à iode, d’un tableau de bord gainé* et équipé d’un compte-tours (absent, donc, jusqu’à présent) ainsi qu’un spot de lecture.

D’autres améliorations et « raffinements » suivront au fil du temps, d’abord, le plus souvent, en option, avant d’être, par la suite, également montés en série sur certaines versions, tels que les lève-vitres électriques (cette même année 68), le toit ouvrant électrique (l’année suivante) ainsi que le verrouillage centralisé (en 1972) et, même, la sellerie cuir et l’air conditionné. Aujourd’hui, ceux-ci font aujourd’hui partie (pour certains, depuis longtemps déjà) de l’équipement de base de n’importe quelle compacte japonaise ou coréenne. Mais il faut, cependant, rappeler qu’à la fin des années 60 ou le début des années 70, tout cela demeurait encore l’exclusivité des modèles produits par les constructeurs haut de gamme tels que Mercedes ou Jaguar.

Si, en revanche, la boîte de vitesses automatique n’est déjà plus vraiment réservée aux voitures de grand luxe, elle n’est toutefois guère prisée de la grande majorité des automobilistes européens, en particulier sur les voitures populaires ou de gamme moyenne. Ce qui n’empêchera toutefois pas Renault de la proposer sur la R16 (dans une version spécifique recevant la dénomination TA). Celle-ci se présentant sous la forme d’une transmission à trois rapports (ce qui peut paraître peu, mais il faut cependant rappeler que la plupart des modèles de la production américaine s’en contentaient alors fort bien). L’idée ingénieuse des ingénieurs de la firme étant d’avoir été celle-ci de manière à ce qu’elle ne soit pas plus encombrante que la boîte manuelle classique, ce qui permettra ainsi de n’avoir à apporter aucun changement (qu’il soit d’ordre mécanique, structurel ou esthétique) aux exemplaires qui en seront équipés. Si elle ne connaîtra guère mieux qu’un succès d’estime, il faut, néanmoins, mentionner que, contrairement à la plupart des transmissions automatiques ou semi-automatiques « made in France » (telle que le système Transfluide monté sur la Frégate à la fin de sa carrière), celle qui équipera la R16 (avec les finitions TL et TS) se montrera, elle, d’un fonctionnement beaucoup plus efficace.

Bien que les modifications, qu’elles soient techniques ou esthétiques, que connaîtra la R16 au cours de sa carrière seront assez nombreuses, les véritables liftings que connaîtra la R16 dans sa présentation extérieure se compteront, quant à eux, sur les doigts d’une main. Le premier d’entre-eux intervenant à l’occasion de l’année-modèle 1971. Celui-ci ne concernant, en outre, que la partie arrière, le restylage se limitant, d’ailleurs, au remplacement du bandeau argenté entre les feux par un nouveau peint en noir, ces derniers abandonnant leur forme en pointe pour de nouveaux modèles plus imposants, de forme rectangulaire. Un nouveau style que la poupe de la R16 conservera jusqu’à la fin de sa production. En ce qui concerne les motorisations, le 1 565 cc de 9 CV fiscaux (proposé en versions L ou TL développant 67 ch et 85 chevaux sur la TS) devient désormais la motorisation standard. Si la version originelle, équipée du moteur de 8 CV figure toujours, officiellement et pendant quelques temps encore, au catalogue, elle n’est plus guère produite qu’à destination des administrations (nationales ou locales).

Une version baptisée Commerciale et (comme son nom le laisse indiquer) à vocation essentiellement utilitaire sera également incluse au catalogue, à partir de l’année-modèle 1968 jusqu’à la fin du millésime 75. Laquelle sera disponible avec l’ensemble des motorisations proposées sur la R16, y compris celle de la TS. Extérieurement, celle-ci ne se différencie des versions « tourisme » de la R16 que par l’indication du Poids Total Autorisé en Charge et autres indications réglementaires pour les véhicules utilitaires, qui figurent sur une étiquette apposée sur l’aile avant droite et le montage (sauf sur la TS) de pneus de plus grosse section. Ainsi, à l’intérieur, d’un panneau de protection derrière la banquette arrière. (Laquelle est donc conservée, ce qui ne sera pas toujours le cas, surtout au cours des décennies suivantes, sur d’autres versions des modèles citadines ou compactes des constructeurs français. Lesquels se verront, en effet, contraints d’abandonner leur banquette arrière pour être considérés comme de « vrais » utilitaires et bénéficier ainsi du régime fiscal applicable à ces derniers et plus avantageux que celui auquel sont soumises les voitures de tourisme).

Alors que le nouveau contexte morose et (d’abord) quelque peu (et, pour finir, assez fortement) « autophobe », né de la crise pétrolière (laquelle sera également accompagnée d’une récession économique) ne s’y prête pourtant guère, Renault est décidé à faire monter, encore un peu plus, la R16 en gamme. C’est au Salon de Paris qui se déroule en octobre 1973 (un mois seulement après l’éclatement de la guerre du Kippour) qu’est dévoilé le nouveau haut de gamme de la Renault 16 : la TX. Sous son capot, la motorisation voit sa cylindrée atteindre, à présent, 1 647 cc et sa puissance 93 chevaux et elle bénéficie en série d’une boîte à cinq vitesses (la boîte automatique optionnelle étant, évidemment, disponible, elle aussi). Son (très discret) aileron arrière chromé, placé au-dessus du hayon, vanté par le constructeur comme permettant de réduire nettement la dépression d’air à haute vitesse, lui permet, en tout cas (ou surtout) d’augmenter sensiblement (de 5 km/h) sa vitesse de pointe. Elle se reconnaît également par sa calandre élargie, ses doubles phares carrés (équipés d’un éclairage à iode), ses moulures chromées sur les passages de roues ainsi que ses jantes spécifiques et son essuie-glace sur la lunette arrière. S’agissant des équipements de sécurité et de confort, elle reçoit également, en plus de ceux déjà présents sur les autres finitions, un pare-brise feuilleté, des ceintures à enrouleur pour les sièges avant, des vitres électriques ainsi que la fermeture centralisée.

Elle ne gardera, toutefois, son rôle de « vaisseau amiral » de la gamme Renault que peu de temps, car celui-ci lui sera, en effet, ravi, au printemps 1975, par la nouvelle R30 (première Renault de l’après-guerre à être motorisée par un six cylindres). C’est sur la base de cette dernière que sera dérivée la R20, présentée en novembre de la même année et destinée, à terme, à prendre la succession de la R16.

La version TX reste, malgré tout, en production sans changements majeurs. Tout juste peut-on noter, pour l’année-modèle 78, la suppression des entourages chromés sur le tableau de bord ainsi que des cadrans équipés d’un éclairage de couleur verte avec des aiguilles oranges. Ainsi, pour les deux derniers millésimes, que le montage de nouveaux clignotants bicolores à l’avant et du remplacement de la sellerie en velours par un nouveau revêtement plus « austère » en drap. Les versions L (qui disparaîtra du catalogue à la fin du millésime 76, ce qui sera aussi le cas de la TS) et TL d’entrée de gamme, de leur côté, recevant, désormais, une calandre en plastique noir. Signe qui laisse deviner que la R16 est désormais en fin de carrière, la présentation, intérieure comme extérieure, se fait, désormais, plus discrète et aussi sensiblement plus sobre. En devenant, avec l’année-modèle 1977, le nouveau modèle de base, la TL reçoit un tableau de bord modifié et dépourvu de barrettes chromées. Celle-ci pouvant recevoir, soit, le moteur de 55 ch (pouvant fonctionner à l’essence ordinaire, même si celui-ci ne rencontre plus guère de succès) ou ceux de 65 ou 68 chevaux, ce dernier n’étant, toutefois, disponible qu’avec la boîte de vitesses automatique). Les ultimes R17 TL des millésimes 78 et 79 ne se reconnaissant que par leurs feux de recul intégrés au reste des feux arrière.

La production de la Renault 16 prenant, finalement, fin en décembre 1979 (les voitures produites durant les derniers mois de cette année-là étant vendues comme des modèles du millésime 1980). Au terme d’une carrière qui aura duré pas moins qu’une quinzaine d’années, celle qui fut la première berline Renault (mais aussi française) équipée d’un hayon aura été produite à environ 1 850 000 exemplaires. Preuve que le concept de la cinquième porte a aussi séduit un nombre assez important d’acheteurs sur les marchés étrangers, près de la moitié de sa production (46 % au total) sera écoulée à l’exportation.

Outre les marchés des pays européens, la R16 fit également carrière dans des pays plus « exotiques », tels qu’aux Etats-Unis. Elle fut aussi, non seulement, vendue, mais aussi produite (à partir de lots de pièces détachées expédiées directement depuis la France) en Algérie, en Afrique du Sud, en Australie, au Canada, en Côte d’Ivoire, en Irlande, à Madagascar, en Malaisie, au Maroc, aux Philippines, au Portugal, au Venezuela et en Yougoslavie. Si, dans la plupart de ces pays, les voitures restaient quasiment identiques à celles produites dans l’Hexagone, les normes en vigueur sur certains d’entre-eux (notamment en matière de sécurité) obligèrent la marque au losange a apporté un certain nombre de modifications (parfois conséquentes) afin que la R16 puisse y faire carrière.

L’exemple le plus frappant concernant sans doute ceux de l’Amérique du Nord. Les optiques rectangulaires se voyant ainsi remplacées par deux paires de phares circulaires, d’un pare-chocs avant surmonté par un tube de protection, de répétiteurs de clignotants à l’extrémité des ailes (à l’avant ainsi qu’à l’arrière). A l’intérieur, l’habitacle se voit, de son côté, équipé d’une planche de bord spécifique (normes sécuritaires obliges). Le compartiment moteur, quant à lui, abritant sous son capot, un moteur de 1 565 cc dont la puissance sera, toutefois, ramenée à 70 ch, en raison des adaptations aux normes antipollution en vigueur aux USA. Hormis les spécificités décrites ci-dessus, cette version américaine connaîtra la plupart des mêmes évolutions que les R16 françaises (avec la disponibilité de la boîte automatique ainsi que du toit ouvrant, introduits en 1969 ainsi que l’apparition des nouveaux feux arrière l’année suivante).

Commercialisée au pays de l’oncle Sam sous l’appellation de « sedan-wagon », la R16, bien qu’elle y sera, là aussi, saluée par la presse américaine pour l’intelligence de sa conception, n’y connaîtra qu’une carrière plutôt discrète. (Outre que Renault, avant son rachat du groupe American Motors en 1979, pâtissait d’un réseau de vente trop peu développé, à l’image de certains pays d’Europe, les Américains, dans leur grande majorité, demeuraient assez « réfractaires » au principe du hayon). Sa carrière américaine sera d’ailleurs assez brève, puisqu’elle y sera remplacée, au début de l’année 1972 (au bout de quatre ans à peine) par la R12 (laquelle devra, elle aussi, se soumettre à des adaptations similaires afin de pouvoir circuler sur le territoire américain).

Si la Renault 16 ne sera toujours proposée au catalogue de la marque que sous l’unique forme d’une berline à cinq portes, le styliste Philippe Charbonneaux (à qui l’on doit les lignes de la R8) avait également conçu, en 1966, le projet d’une berline tricorps (à malle classique donc) sans vitres de custode. Bien que soumis à la direction du constructeur, celui-ci n’avait pas donné suite. Si une version cabriolet fut également étudiée (dont, au moins, un prototype fut réalisé), malgré son allure assez élégante sur les dessins qui en ont été réalisés, celui-ci restera, lui aussi, sans suite.

Bien que la R16 (même dans ses versions haut de gamme) n’a jamais eu pour vocation d’être une voiture sportive, sa motorisation équipa pourtant un certain nombre de sportives artisanales. Si la plus connue d’entre-elles est sans doute l’Alpine A310, dans sa version originelle (avant qu’elle ne décide de troquer celle)ci pour le V6 PRV, jugé plus performant), ce moteur équipa aussi les créations de BSH, Jidé et Scora. Le constructeur britannique Lotus l’adoptera également pour sa berlinette Europe (avant que son fondateur, Colin Chapman, ne crée, au début des années 70, ses propres motorisations).

En dévoilant la Renault 16 en 1965, Pierre Dreyfus aurait pu s’exclamer, à l’image de la marionnette du regretté Steve Jobs dans les (plus encore regrettés) Guignols de l’Info : « Ceci est une révolution ! ». Révolutionnaire, avec son hayon, la R16 le fut, en effet ! A tel point que, s’il avait été inventé à l’époque, la firme au losange aurait pu appliqué pour elle le slogan qui fit son apparition avec l’Espace en 1984 : « Renault, des voitures à vivre !», ou encore celui inventé pour le lancement de la première génération de la Twingo, en 1992 : « A vous d’inventer la vie qui va avec ! ». L’une comme l’autre pouvant, en effet, remercier leur aînée, dont elles ont hérité l’intérieur modulable. Comme quoi, une bonne idée ne se perd jamais !

Philippe ROCHE

Photos Wheelsage

En vidéo https://www.youtube.com/watch?v=Es-sxcSmXds&ab_channel=PetitesObservationsAutomobiles

Découvrir l’histoire d’une autre RENAULT https://www.retropassionautomobiles.fr/2024/05/renault-18-turbo-le-losange-enfile-le-survet/