MATHIS PY et PYC – L’autre constructeur alsacien.

Lorsque l’on évoque l’Alsace, cette région évoque plus, aux yeux du grand public, le vin et la gastronomie que l’automobile. Pourtant, ce que beaucoup oublient ou ignorent, c’est que l’aventure automobile en France ne s’est pas cantonnée à la région parisienne (que l’on se rappelle ainsi de Berliet et Rochet-Schneider à Lyon). Il en est de même pour l’Alsace. Si l’on pense immédiatement (et à juste titre) à Ettore Bugatti, l’industrie automobile alsacienne ne se limite toutefois pas à ce dernier. Un autre industriel ayant lui aussi largement contribué à la construction de celle-ci et, tout comme ce dernier, sa notoriété s’étendra, rapidement, bien au-delà de sa province natale, jusqu’à figurer, à une époque, parmi les cinq plus grands constructeurs français (faisant ainsi presque jeu égal avec Citroën, Peugeot et Renault). Son nom ? Emile Mathis.

Comme beaucoup d’autres constructeurs français, l’aventure industrielle et automobile d’Emile Mathis débute dans les premières années du XXe siècle. En Alsace, comme dans d’autres provinces françaises et pour employer une expression couramment employée aujourd’hui (même si elle s’entend désormais à l’échelle planétaire) « le monde est un village » et il semblait donc, en quelque sorte, « écrit », ou, en tout cas, assez logique que la route de Mathis et de Bugatti se croise un jour ou l’autre. Dans le cas présent, elle se croisera même assez tôt.

Les deux hommes faisant connaissance, à l’été 1902, chez le constructeur automobile De Dietrich (spécialisé aussi dans la fabrication de matériel ferroviaire), situé à Niederbronn, où ils se lient rapidement d’amitié. Emile Mathis ambitionnant sans doute déjà à l’époque de pouvoir fonder un jour sa propre marque, il compte mettre à contribution les compétences de son ami d’origine italienne, dont il a très vite réalisé le talent pour tout ce qui touchait à la mécanique, pour concrétiser ses projets. C’est ainsi que le premier fonde alors la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques à Illkirch Graffenstaden. Deux ans plus tard, en avril 1904, Ettore Bugatti rejoint donc celle-ci, où il assure la supervision de l’étude ainsi que la production des voitures commercialisées par la SACM (celles-ci étant, toutefois, vendues sous la marque Mathis-Hermès). Emile Mathis, de son côté, en tant que directeur de l’entreprise, ayant en charge la gestion de celle-ci ainsi que la diffusion des voitures, en France comme en Allemagne. (Il faut rappeler qu’à l’époque et depuis la guerre franco-prussienne de 1870, l’Alsace et la plus grande partie de la Lorraine, font désormais partie de l’Empire Allemand et ne reviendront des territoires français qu’à l’issue de la Première Guerre mondiale, en 1918).

Si, au Salon de l’Automobile qui se déroule au Grand-Palais à Paris en 1904, les visiteurs ont l’occasion de découvrir sur le stand de la marque, les trois modèles qui composent la gamme Mathis-Hermès. Celle-ci ne connaîtra toutefois qu’une existence éphémère, Ettore Bugatti et Emile Mathis décidant finalement, en avril 1906, de mettre fin à leur collaboration. Le programme de planification de production ainsi que la conception des futurs modèles ayant rapidement fait l’objet de divergences de vues, de plus en plus flagrantes et profondes, entre les deux hommes. Les deux hommes poursuivant alors seuls, chacun de leur côté, leur aventure automobile. Ettore Bugatti s’établissant alors à Molsheim, où il fondera la marque portant son nom, laquelle connaîtra, surtout à partir de la première moitié des années 1920, le succès et la notoriété que l’on sait, qui en fera l’une des références dans le monde du sport automobile français et aussi européen.

Si son ancien associé va donc se spécialiser, quasiment dès ses débuts en tant que constructeur indépendant, dans les voitures sportives, destinées avant tout à la compétition ainsi qu’aux « gentlemen racers » (pour reprendre une expression anglaise désignant aussi bien les pilotes amateurs que les passionnés de sport et de vitesse en général), Emile Mathis, de son côté, va progressivement élargir son programme de production vers des modèles plus populaires, destinés à une plus grande diffusion, devenant ainsi ce que l’on appelle aujourd’hui un constructeur « généraliste ». Cependant, c’est après la guerre que Mathis se développera véritablement et qu’elle connaîtra son « âge d’or », le constructeur alsacien suivant ainsi l’exemple montré par André Citroën, se consacre désormais entièrement à la production de voitures légères assemblées en grande série au sein de l’importante usine qu’il a fait construire à Strasbourg, dans le quartier de la Meinau (peu de temps après sa séparation avec Ettore Bugatti).

La 8/10 HP ainsi que la MY 8 cv (qui sera le modèle le plus produit de toute l’histoire de la marque) rencontrant alors un succès considérable, qui permet à Emile Mathis de se hisser à la quatrième place des constructeurs français, son usine strasbourgeoise employant alors jusqu’à 15 000 personnes. Si l’essentiel de la production est donc constitué de voitures de tailles et de cylindrées modestes destinées à la classe ouvrière, Mathis diversifie aussi sa gamme vers le haut avec la présentation, en 1927, de l’Emysix, un modèle doté d’un moteur six cylindres, mais affichant seulement 11 CV fiscaux, plus léger et proposé à un prix plus attractif que les modèles de la concurrence. Cette nouvelle venue ambitionnant ainsi de concurrencer des modèles comme ceux proposés par Peugeot et Renault mais aussi Delahaye, Hotchkiss et beaucoup d’autres encore (la catégorie des modèles 11 CV étant l’une où la concurrence est la plus nombreuse et âpre).

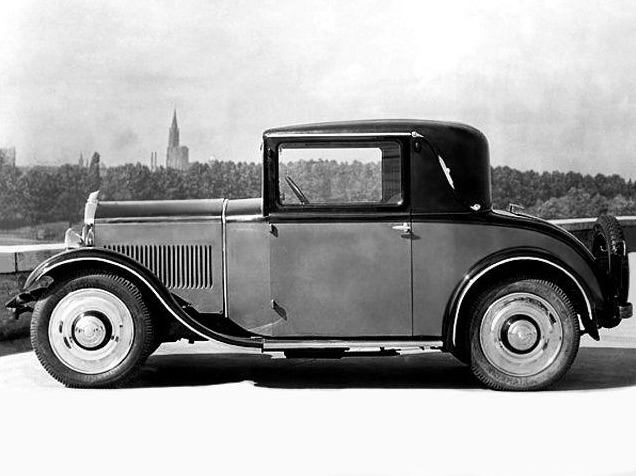

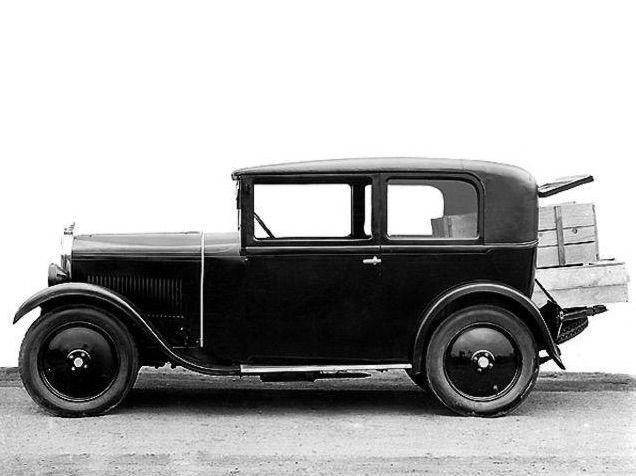

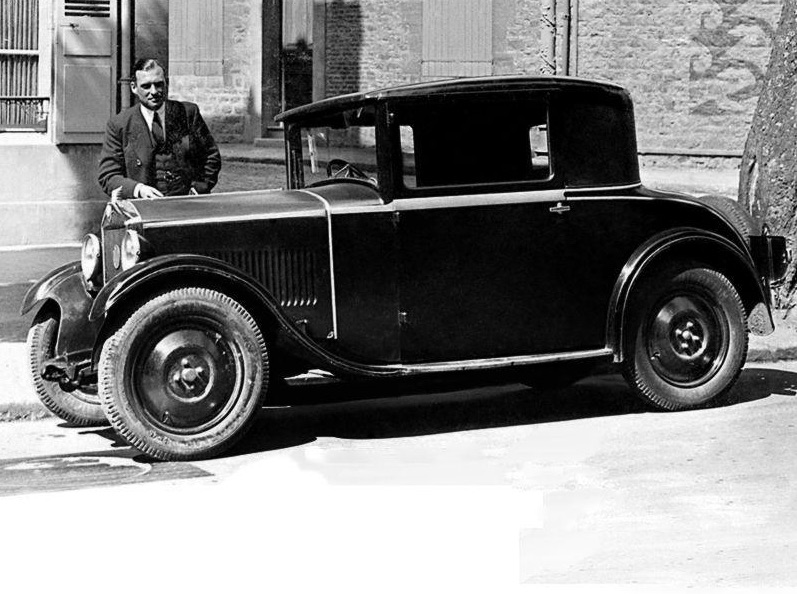

Le catalogue du constructeur opérant aussi, peu de temps, un élargissement vers le bas avec le lancement, en 1930, du Type PY, s’inscrivant, de son côté, dans la catégorie des 7/8 CV fiscaux. S’il existe, à cette époque déjà, une demande grandissante de la part des classes populaires, une demande grandissante pour des voitures de très petite cylindrée, les grands constructeurs ne s’aventureront pourtant dans cette catégorie que de manière « sporadique »*. La petite 5 CV « Trèfle » produite par Citroën entre 1922 et 1926, malgré un très beau succès commercial (avec plus de 80 000 exemplaires produits en quatre ans) restera ainsi sans descendance directe, de même que les Renault 6 CV (Types KJ, MT et MN) produites entre 1922 et 1929 (il faudra attendre jusqu’en 1937, avec la Juvaquatre, pour que la marque au losange face son retour sur ce marché). Le seul constructeur français qui sera présent, de manière permanente, dans cette catégorie, à partir de son arrivée sur le marché français en 1928, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale sera la marque Rosengart, dont les modèles (étroitement inspirés de la célèbre Austin Seven anglaise) connaîtront un succès fort enviable. Emile Mathis est donc d’autant plus convaincu du succès commercial que remporta la nouvelle PY qu’il sait que les modèles qui peuvent prétendre lui faire concurrence sont relativement peu nombreux.

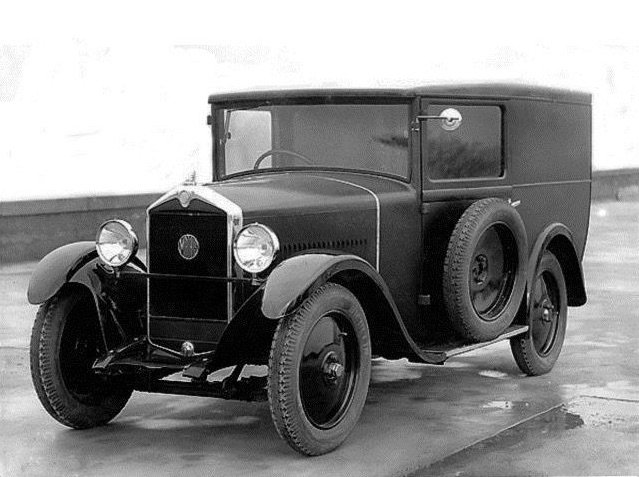

Lorsqu’elle est dévoilée au public, au début de l’année 1931, la PYC n’est toutefois pas le modèle le plus modeste du catalogue Mathis, le rôle de voiture d’entrée de gamme étant, en effet, confiée à la MYN qui se situe un (léger) cran en dessous de la PYC avec sa mécanique de 1 187 cc et 7 CV fiscaux. De cette dernière sera également dérivé la QMN, qui en reprend le châssis ainsi que les carrosseries, mais avec une motorisation plus puissante, un 4 cylindres de 1 629 cc et 9 CV fiscaux, cette dernière étant, comme la précédente, commercialisée en avril 1930. La gamme se voyant complété, en septembre de la même année par le Type QGN, recevant, lui, un moteur de deux litres pour une puissance fiscale de 11 CV. En tout, depuis la petite MYN de 7 CV jusqu’à l’imposante Emy 8 (laquelle, dans sa version la plus puissante, atteint les 30 CV fiscaux), le catalogue du constructeur Mathis présenta alors une gamme pléthorique, puisque celle-ci, pour l’année 1931, comprend pas moins de dix modèles en tout. (Même s’il faut reconnaître que plusieurs des modèles en question sont alors en fin de production et que d’autres, comme le modèle haut de gamme du moment, l’Emy 8 30 CV, ne dureront que le temps d’un seul et unique millésime). Si un catalogue aussi large peu apparaître, de prime abord, et vu avec le regard d’aujourd’hui, inutilement complexe, il s’agit alors (pour Mathis comme pour les autres grands constructeurs français qui sont ses concurrents directs) de pouvoir proposer l’offre la plus large afin de pouvoir toucher quasiment tous les publics possibles. (La gamme proposée alors par Renault la surpasse toutefois en terme de taille et de diversité, avec un total de treize modèles disponibles à la même époque).

Industriel avisé, mais pragmatique, ce dernier, sachant que ses modèles s’adressent à une clientèle populaire, ne disposant donc que de moyens financiers relativement limités et pour qui l’achat d’une automobile neuve (même la plus modeste) représente un investissement conséquent (représentant parfois, au moins, cinq ou même dix ans de salaire d’un fonctionnaire ou d’un ouvrier). C’est pourquoi les qualités essentielles recherchées sur ce genre de voitures sont la fiabilité technique, la facilité d’entretien ainsi qu’une grande robustesse afin de pouvoir servir au quotidien le plus longtemps possible. (Une durée de vie de quinze ou vingt ans n’est alors pas rare et même fort courante, certaines Mathis ou d’autres modèles de cette époque restant ainsi en circulation jusque dans le courant des années cinquante). Afin de répondre à ce cahier des charges, ainsi que d’abaisser les coûts de production dans le but de proposer le prix de vente le plus attractif, les constructeurs préfèrent donc miser sur des solutions techniques simples et éprouvées, permettant ainsi à leurs voitures de pouvoir être entretenues et réparées par n’importe quel mécanicien dans un garage de province.

Il n’est donc pas étonnant que la Mathis PY, ainsi que sa remplaçante, la PYC, se contentent encore d’une distribution à soupapes latérales, de suspensions constituées d’un essieu rigide à l’avant comme à l’arrière avec des ressorts à lames ainsi que de freins à commande mécanique (bien qu’un système à commande hydraulique soit également disponible en option). Il faut toutefois rappeler que les modèles proposés par les grands constructeurs ne font guère preuve de plus d’audace technique et que la Peugeot 201 comme la Citroën C4 ne sont pas, elles non plus, des exemples d’avant-gardisme technique (en dehors du principe de la carrosserie « tout acier » déjà adoptée quelques années auparavant, celui-ci ne fera réellement son apparition qu’avec la Traction en 1934). Sans même parler des Renault qui ont quasiment érigé le conservatisme au rang de « vertu cardinale », puisque les modèles de Billancourt conserveront ainsi, outre des moteurs à soupapes latérales, un système de freinage assuré par câbles jusqu’en 1939 et le déclenchement du Second conflit mondial. Comme la quasi-totalité des voitures françaises au début des années 1930, elle a toujours recours à l’architecture archiclassique du cadre à longerons et traverses sur lequel repose une carrosserie dont la structure (qu’il s’agisse de la berline, du coupé ou du cabriolet) fait toujours appel à une armature en bois.

Ceci étant dit, pour être tout à fait objectif, il faut reconnaître que la PYC, à l’image des autres modèles de la gamme Mathis, n’est ni plus moderne ni plus archaïque non plus que la plupart des autres modèles du même genre que l’on trouve alors sur le marché français. Comme il a été mentionné, le public visé par les voitures populaires ne porte guère (pour ne pas dire aucun) intérêt à l’avant-gardisme technique, auquel, au contraire, il se montre plutôt réticent, car il est synonyme, à ses yeux (et souvent à juste titre d’ailleurs, à l’époque) d’entretien complexe et parfois même ruineux. Hors, en dehors des grandes villes, en Alsace comme dans le reste de la France rurale, les garages sont parfois rares et, tant à cause de cela que de moyens parfois limités, un certain nombre de personnes ont pris l’habitude d’effectuer eux-mêmes l’entretien (en tout cas celui de base, comme la vidange de l’huile moteur) de leur voiture. Cette simplicité technique permettant donc de mettre celui-ci à la portée du plus grand nombre de gens.

Conscient qu’il est devenu, en quelques années à peine, l’un des poids lourds de l’industrie automobile française, Emile Mathis nourrit bientôt des ambitions encore plus grandes en projetant, rien moins, que de conquérir le marché américain. Etant devenu, à l’issue de la Première Guerre mondiale, la première nation occidentale en termes de puissance industrielle et économique, il était donc assez naturel que, à l’image d’un certain nombre d’auttes industriels européens (et pas seulement ceux de l’industrie automobile), le constructeur alsacien s’intéresse à ce pays immense et qui apparaît alors comme un marché au potentiel sans limites. Des contacts sont alors pris avec la direction de General Motors avec, pour objectif, l’intention de faire produire sous licence la Mathis PY aux Etats-Unis dans les usines du groupe GM. Mathis est tellement certain du succès que ne manquera pas d’y remporter la PY qu’il n’hésite pas à acheter de nombreux et importants emplacements publicitaires au sein de la presse américaine. Dans lesquels on peut ainsi lire : « Pourquoi la Mathis PY a-t-elle obtenu tant de succès en Amérique où 100 000 voitures de ce type sont mises en construction ? » ou encore qu’elle y a été surnommée « The Wonder Car » (« la petite merveille »).

Un modèle comme la PY, qui devait sans doute représenter, aux yeux des Américains, une sorte de « minimum automobile » (pour employer une expression qui sera employée plus tard pour la Citroën 2 CV). Il est vrai qu’à côté de la Mathis, la plupart des voitures populaires produites par les constructeurs américains (même les plus modestes, comme les Chevrolet ou la Ford V8) se situaient un sérieux cran au-dessus en termes de taille et de cylindrée et auraient presque fait figure, en ce qui concerne leur présentation et leur équipement, de voitures de luxe. Emile Mathis avait sans doute vu juste en considérant qu’il y a un marché à prendre, outre-Atlantique, pour un modèle comme la PY, qui entendait s’adresser aux acheteurs les plus modestes (qui, jusqu’ici, n’avaient encore jamais eu la possibilité de s’offrir une voiture neuve, même une Ford T), une sorte de « voiture low-cost » avant l’heure.

Malheureusement pour Mathis, la crise économique, survenue à l’automne 1929 et qui commence à faire des ravages aux Etats-Unis contraint rapidement les dirigeants de General Motors a mettre fin à ce projet, sans qu’aucun n’exemplaire de la PY n’ait été produit sur le sol américain. Si l’on peut donc considérer, à la fois, comme « prématurée », voire même « fumeuse », les annonces parues dans les journaux américains, il reste néanmoins véridique que les quelques exemplaires de la Mathis PY, expédiés par bateau de France jusqu’aux Etats-Unis, n’ont pas manqué de susciter un vif intérêt, tant de la part des observateurs de la presse automobile que du grand public. Le slogan « La voiture qui a étonné l’Amérique » n’est donc pas vraiment usurpé, même s’il est vrai que, au-delà des qualités (probablement réelles) de la voiture en elle-même, la personnalité de son constructeur y fut aussi pour beaucoup. Le succès commercial et industriel remporté par les modèles du constructeur alsacien à l’époque et qui avait permis à celui-ci de devenir, en quelques années à peine, l’un des plus importants constructeurs français, ainsi que le charisme d’Emile Mathis, n’ayant, en effet, pas manqué d’impressionner et de séduire les principaux patrons de l’industrie automobile américaine.

Pour ce dernier, l’âge d’or qu’il avait connu jusqu’à présent touche malheureusement à sa fin, les ravages de la crise de 1929, qui s’étaient, pendant un temps, limités à l’Amérique du Nord, commençant, en effet, à partir de 1931, à toucher également le marché européen. Même les plus grands constructeurs ne sont, malheureusement, pas épargnés et, parmi ces derniers, Mathis en sera même l’une des principales victimes. Les ventes s’effondrant de plus en plus au fil des années, tandis que les dettes du constructeur, elles, s’accumulent. Afin de trouver son salut et de sauver ainsi son entreprise d’un naufrage qui paraît alors presque inévitable à moyen terme, Emile Mathis choisit de se tourner, à nouveau, vers les Etats-Unis, lesquelles, malgré la crise, conservent néanmoins un énorme attrait et un potentiel économique encore très grand. Un partenariat est alors bientôt conclu avec Ford, qui occupe alors (en alternance, suivant les années, avec son éternel rival Chevrolet) la première place des constructeurs américains. Celui-ci souhaite pouvoir étendre la diffusion de ses modèles sur le marché français et se trouve quelque peu à l’étroit au sein de son usine de Bordeaux (qui assemblait les Ford T et A vendues en France).

L’accord signé avec Mathis lui permettant ainsi d’éviter de devoir consacrer de lourds investissements dans la construction d’une nouvelle usine, celle de Mathis, près de Strasbourg, lui permettant de disposer ainsi d’un site industriel déjà entièrement équipé et donc prêt (ou quasiment, après de menues adaptations sur les chaînes d’assemblage) à accueillir la production des modèles Ford (lesquels, pour la plupart d’entre-eux, restent alors fort similaires à ceux vendus sur le marché américain). Le contrat stipulant toutefois que la production de celles-ci (rebaptisées, suite à cette nouvelle alliance, Matford) devrait se faire en alternance avec celle des modèles de la gamme Mathis, le constructeur alsacien ayant, en effet, conclut cet accord avec la conviction que celui-ci lui permettrait d’assurer son avenir en lui apportant les fonds nécessaires pour permettre le développement de nouveaux modèles.

Malheureusement pour Emile Mathis, cet accord tournera rapidement au « jeu de dupes », la production des modèles Ford prenant de plus en plus d’importance et celle des Mathis se voyant très vite marginalisé. Il est vrai que, au sein de cette association, c’est le constructeur américain qui dispose de la majorité du capital et qui a permis, grâce aux fonds alloués par la maison-mère aux Etats-Unis, de rééquiper, avec du matériel moderne, l’usine de Strasbourg et qui a donc, bien souvent, le dernier mot sur les activités et le programme de production de celle-ci. S’il est vrai que les modèles Ford restent fidèles, eux aussi, à une très grande « orthodoxie » d’un point de vue technique (avec leurs essieux avant et arrière rigides, leurs freins mécaniques ainsi que leurs moteurs à soupapes latérales), comparés à ceux-ci les dernières Mathis n’en apparaissent pas moins « vieillissantes » et plus encore concernant leur esthétique, les Mathis apparaissant désormais, en ce milieu des années 1930, fort « guindées » avec leurs hautes caisses carrées en comparaison avec les Matford, bien plus élégantes et modernes avec leurs lignes empreintes de « l’école américaine ».

Les relations se dégradant assez rapidement entre Emile Mathis et les représentants de Ford, la production des derniers modèles du constructeur alsacien (la TY 5 CV ainsi que l’Emyquatre 8 CV) étant finalement arrêtée à la fin de l’année 1935. Estimant avoir été trompé par les Américains, Emile Mathis intente alors un procès à Ford, au terme duquel ainsi que de plusieurs longues années de procédures, l’industriel alsacien finira par obtenir des dommages et intérêts substantiels.

C’est aussi, sans doute, par crainte de se voir exproprié de l’usine de Strasbourg si Mathis finissait par obtenir gain de cause que le constructeur américain décide alors, en 1937, de faire construire un nouveau site pour la production de ses modèles français, à Poissy, dans les Yvelines. Si les bâtiments sont achevés juste avant la guerre, le déclenchement du conflit, en plus d’obliger Ford à évacuer en catastrophe l’usine de Strasbourg, va donc empêcher le constructeur de débuter la production de voitures ainsi que d’utilitaires au sein de la nouvelle usine de Poissy. En plus de figurer parmi les premières régions occupées par l’ennemi lors de l’invasion allemande, le régime nazi décide, après la défaite de 1940 et en forme de revanche après la défaite de 1918, de rattacher cell-ci ainsi que la Lorraine aux territoires du Reich. La société anonyme Matford cesse alors toute activité avant d’être officiellement dissoute l’année suivante.

Emile Mathis, de son côté, se réfugie aux Etats-Uni. Ayant pris soin d’emporter avec lui les plans de son usine, il les transmettra au commandement de l’aviation alliée afin que celle-ci puisse ainsi, lors des vagues de bombardements, toucher les différents bâtiments aux points stratégiques afin d’empêcher l’occupant allemand d’y poursuivre la production des munitions ainsi que des moteurs d’avions qu’il y avait installé. Durant son séjour forcé outre-Atlantique, Mathis ne reste pas inactif sur le plan de l’activité industrielle, au contraire, et y créée même une nouvelle société spécialisée dans la production de matériel de guerre (principalement de l’armement, dont des obus destinés à la Marine américaine), baptisée Matam (Mathis Amérique) Corporation.

Une fois revenu dans son pays à l’été 1946, il tente alors, assez logiquement, de reprendre ses activités de constructeur en présentant, au Salon automobile de Paris, en octobre de la même année, le prototype d’une nouvelle mini-voiture populaire aux lignes comme à l’architecture révolutionnaire, la VL 333 (« VL » pour Véhicule Léger et « 333 » pour 3 trois places, 3 roues ainsi qu’une consommation record, pour l’époque, de seulement 3 litres aux 100 km). Une création avec laquelle Emile Mathis opère un virage radicalement opposé à la politique commerciale qu’il avait pratiqué avant la guerre, où ses modèles s’étaient, quasiment, toujours cantonnés à un très grand conformisme concernant les solutions techniques qu’ils avaient adopté. Celle-ci a été conçue par l’ingénieur Jean Andreau, qui, avant la guerre, avait collaboré avec Peugeot sur plusieurs prototypes à l’aérodynamisme très poussé (sur base du modèle 402 à quatre cylindres ainsi qu’un modèle encore plus ambitieux équipée d’une mécanique à huit cylindres).

Découvrir la 333 ici : http://passion-3-roues.centerblog.net/1233-jean-andreau

Malgré l’originalité de ce concept, qui ne manquera pas de lui attirer l’attention du public ainsi que de la presse spécialisée, elle ne connaîtra, malheureusement pour son créateur comme beaucoup d’autres créations du même genre, aucune suite en série. En dépit de cette déconvenue, Mathis présentera, deux ans plus tard, toujours au Salon de Paris, une grande routière assez ambitieuse, la 666 (ces trois chiffres faisant référence, comme pour le précédent prototype, au nombre de places, celui des cylindres du moteur ainsi que de la consommation moyenne). Si la première version, présentée en 1948, présentait un style fort radical, avec son pare-chocs et son motif de calandre en pointe à l’avant ainsi que son pare-brise et ses portières sans montants, la seconde, qui se présenté au Salon de 1929, se montrera plus consensuelle sur le plan esthétique, même si ses lignes trahissent, là aussi, leur inspiration dans le style des Américaines de l’époque (notamment des Ford et Studebaker contemporaines).

Hélas pour le constructeur alsacien, cette nouvelle tentative ne connaîtra, là non plus, aucune suite en série, faute de moyens suffisants pour aboutir à une production en grande série. La dernière tentative et création de Mathis dans le domaine automobile sera la création, en 1950, d’un tout-terrain destiné à remplacer les Jeep américaines qui équipent l’Armée française, baptisée du nom de code VLR-86 (les trois lettres étant les initiales de Véhicule Léger de Reconnaissance), reprenant le six cylindres du prototype de la 666. Malheureusement pour lui, les responsables de l’Armée lui préféreront l’un des autres véhicules présentés par les constructeurs qui ont répondu à l’appel d’offre du Ministère de la Défense : la Delahaye VLR (Peugeot, qui avait présenté un véhicule reprenant le 4 cylindres de la berline 203, n’aura pas plus de chances).

Un nouveau « coup d’épée dans l’eau » qui mettra fin à l’aventure industrielle et automobile d’Emile Mathis en Alsace. Ce dernier, vieillissant (il a maintenant dépassé les 70 ans) et sans descendance directe, décide alors de « baisser le rideau » et vend alors son usine de Strasbourg à Citroën. Il décédera accidentellement, trois ans plus tard, à l’été 1956, alors qu’il se trouvait en villégiature à Genève, victime d’une chute depuis le balcon de son hôtel, à l’âge de 76 ans.

Thomas URBAN

Photos WheelSage

Une autre alsacienne https://www.retropassionautomobiles.fr/2023/03/matford-les-ford-alsaciennes/

En vidéo https://www.youtube.com/watch?v=Yip8BxYuIlc&ab_channel=France3Nouvelle-Aquitaine