RENAULT CELTAQUATRE – Losange contre Chevrons.

En 1934, la marque au losange peut déjà se vanter d’être devenue le plus important constructeur français en termes de chiffres de production. Une place au sommet qui lui semble bien assuré, même si Citroën et Peugeot la lui disputent…. En ce qui concerne l’esthétique des modèles que ceux qui sont déjà devenus, au cours de cette période de l’entre-deux-guerres, les « poids lourds » de l’industrie automobile en France, l’année 1934* constitue, à bien des égards, une sorte de période de transition.

Jusqu’à présent, qu’il s’agisse des modèles les plus populaires comme ceux de haut de gamme, le style des uns comme des autres restait, dans l’ensemble, fidèle à celui qu’arboraient leurs devancières depuis le courant de la décennie précédente. A savoir un style encore assez fortement inspiré, dans ces grandes lignes de celui des véhicules hippomobiles. Il suffit, pour s’en convaincre, de regarder une Renault, tout comme une Citroën, Peugeot comme un modèle produit par n’importe quel autre constructeur français au tout début des années 1930. Masquer la partie avant avec le capot sous lequel se trouve placé la mécanique et il est assez facile d’imaginer un, voir deux, ou même, trois ou quatre chevaux reliés à un système d’attelage. Et cela, quelle que soit la carrosserie concernée.

En France, comme dans le reste de l’Europe et, plus encore, sans doute, aux Etats-Unis, un nouveau courant esthétique va, toutefois, peu à peu se développer, baptisé le Streamlining. Certains, outre-Atlantique, à l’image du groupe Chrysler avec les séries Airflow produites sous les marques Chrysler et DeSoto ou Ford avec la Lincoln Zephyr iront très loin dans cette voie. Sur le « Vieux Continent » également, ce nouveau courant esthétique fera des émules. Au sein des constructeurs français, l’exemple le plus « radical » sera sans doute celui de Peugeot avec les modèles de la série « fuseau Sochaux » (les 202, 302 et 402).

Du côté de la marque au losange, Louis Renault est réputé (souvent à juste titre) pour faire preuve d’un assez grand conservatisme (en matière d’automobile comme dans beaucoup d’autres domaines). Il n’y a qu’à examiner la fiche technique de l’ensemble des modèles produits par ce dernier durant les années 30 pour s’en rendre compte, notamment (pour prendre un exemple concret) en ce qui concerne le système de distribution. Alors que Citroën et Peugeot avaient adopté le principe des soupapes en tête au milieu des années 30 (1934 avec les Tractions pour le premier et l’année suivante pour le second avec la 402), Renault, de son côté, restera fidèle à celui des soupapes latérales jusqu’à la déclaration de guerre en 1939.

Toutefois, en industriel avisé, le fondateur de la marque au losange ne manque pas de se tenir informé des nouvelles tendances esthétiques à la mode. Dans le courant de l’année 1933, Louis Renault, qui ne manque (évidemment) pas de se tenir (autant que possible) au courant des projets en cours au sein de ses concurrents, a donc vent de la nouvelle série de modèles à traction avant dont André Citroën prépare le lancement pour le printemps de l’année suivante. Cependant, contrairement à son rival, le maître de Billancourt, qui ne prise guère la modernité technique, entre autres parce qu’il la juge insuffisamment fiable (un certain nombre de défauts de jeunesse des Tractions au début de leur carrière lui donneront d’ailleurs, en partie, raison). Lui, à l’image de Henry Ford aux Etats-Unis, préférant, au contraire, miser sur des solutions simples et éprouvées, gage, à la fois, d’un faible investissement et d’une très bonne rentabilité, comme d’une fiabilité avérée et, à ce titre, d’une image de marque gardée intacte.

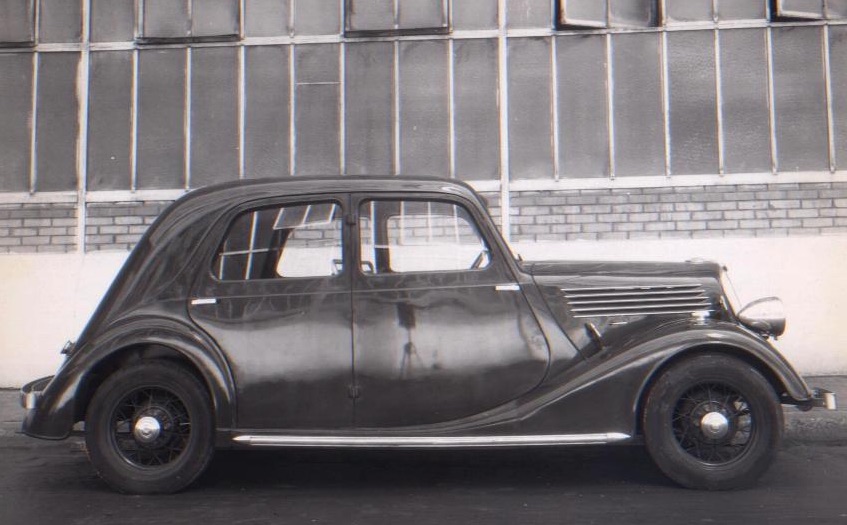

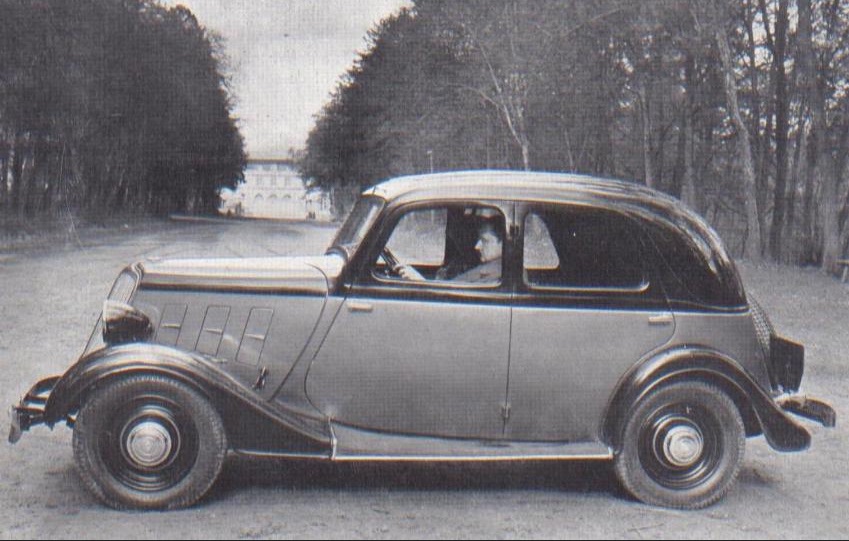

André Citroën et Louis Renault semblant se livrer une bataille pour savoir qui sortira son nouveau modèle en premier. Si la Traction 7 CV (la première d’une longue lignée dont la carrière durera près d’un quart de siècle) sera la première à être dévoilée au public, la Celtaquatre, de son côté suivra très peu de temps après. Le premier exemplaire de série sortant des chaînes d’assemblage de l’usine de Billancourt le 31 mars 1934. La présentation publique à la presse ayant lieu le 4 mai suivant. Il est vrai que ses lignes ne sont pas sans évoquer (en tout cas, s’agissant de la silhouette générale) celle de la Traction, bien sous une forme plus « haute sur pattes » et plus rondouillarde aussi. Ce qui vaudra d’ailleurs à cette version originelle de la Celtaquatre le surnom de « Celtaboule ». Grâce, non seulement, à des tarifs très compétitifs, mais aussi (ou surtout) à la puissance commerciale de son constructeur et un réseau de concessionnaire disséminé aux quatre coins de l’Hexagone, le succès sera immédiat.

A son lancement et durant les premiers mois de sa carrière, elle n’est proposée uniquement qu’en berline (qui est, évidemment, la carrosserie la plus demandée, au sein du catalogue Renault, ainsi que de celui de la grande majorité des autres constructeurs). Cependant, la gamme s’élargit sensiblement : à la fin de cette année-là la berline (ou Conduite intérieure, ainsi que cette carrosserie est alors appelée au sein du catalogue Renault) est maintenant disponible en deux niveaux de finition : Luxe et Grand Luxe. L’offre étant complétée par un coupé à deux places (avec, toutefois, deux places d’appoints supplémentaires pouvant être installées dans le coffre arrière).

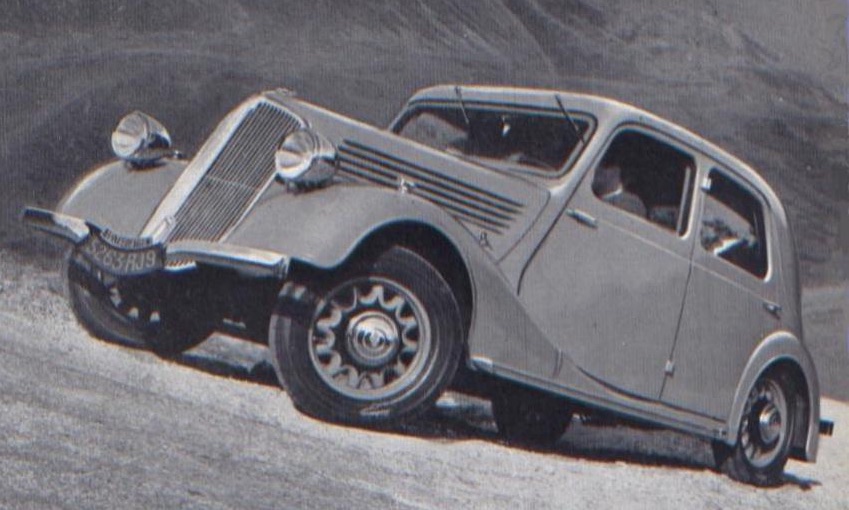

Si, durant ces deux premiers millésimes de production, la gamme de carrosserie reste donc assez limitée, va toutefois se développer de manière nettement plus marquée sur le type ADC1. Ainsi, sur la version du millésime 1935 (type ZR2), en plus de la berline (ou Conduite intérieure, toujours proposée en finitions Luxe et Grand Luxe) et le coupé (dont la capacité d’accueil de l’habitacle a été sensiblement augmentée, puisque la banquette peut accueillir jusqu’à trois personnes), deux nouvelles carrosseries décapotables viennent aussi s’ajouter compléter l’offre. La première est le Cabriolet décapotable, basé sur le coupé et qui, comme ce dernier, ne propose qu’une banquette à 3 places. Alors que le Coach décapotable, de son côté, bénéficie d’une banquette arrière permettant ainsi d’offrir de la place pour 5 personnes. De profil, celui se reconnaît à des portières plus grandes (afin d’offrir un meilleur accès aux places arrière).

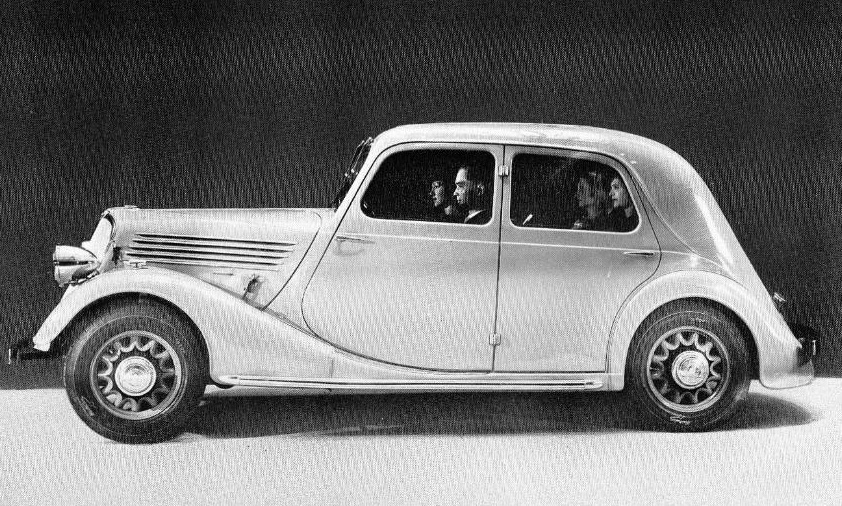

Esthétiquement, la Celtaquatre ZR2 ne se différencie de la version originelle produite durant le courant de l’année 1934 que par le capot arborant trois longues fentes d’aération horizontales, surmontées de quatre baguettes chromées. Lesquelles remplacent les trois volets métalliques montés sur la version ZR1. Autres signes distinctifs de cette seconde version : les phares chromés (et non plus peints) et, parmi les options, des roues à fil ainsi qu’un couvercle métallique protégeant la roue de secours à l’arrière.

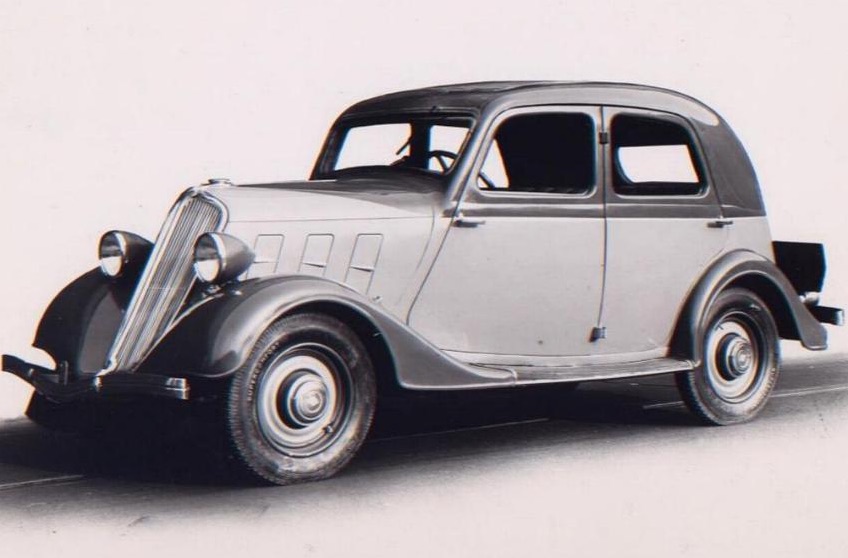

A l’occasion de l’année-modèle 1936, la Renault Celtaquatre hérite de nouvelles carrosseries aux lignes remaniées. Même si le style reste assez proche de la première version, cette version (nom de code interne : ADC1) ne possède, toutefois, plus aucun panneau de carrosserie en commun avec cette dernière et présente une silhouette sensiblement plus abaissée et allongée. Ce qui, sur ce dernier point, outre que la nouvelle venue suit l’évolution esthétique opérée sur le reste des modèles de la gamme Renault, s’explique par le fait que son empattement a été rallongé et atteint, désormais, 2,71 mètres (contre 2,45 m sur les modèles des millésimes 1934 et 1935).

A l’autre extrémité de la gamme, à l’entrée de celle-ci, donc, Renault présente également une version que l’on qualifierait aujourd’hui (bien que l’expression n’existait, évidemment, pas encore dans les années 1930) de voiture « low cost ». Une vocation qui transparaît, toutefois, bien dans son appellation : Celtastandard. Le constructeur la présente même comme la voiture à cinq places la moins chère du marché français.

Dans la France de l’avant-guerre, la démocratisation de l’automobile n’en soit encore qu’à son premier âge. Le lancement de la première voiture française véritablement produite en grande série, la Citroën Type A ne remontant qu’à 1919, soit une quinzaine d’années seulement avant la commercialisation de la Renault Celtaquatre. Bien que, sous l’impulsion de ce dernier, d’autres constructeurs français se soient également lancés dans la production d’automobiles populaires, la démocratisation de l’automobile ne se fait que de manière progressive. Dans les communes de la France rurale, nombreux sont, ainsi, ceux qui sont contraints de se déplacer à pieds et, pour les trajets assez longs, n’ont d’autres choix que le car* ainsi que le train. Même les modèles appartenant à la catégorie fiscale des voitures de 8 ou 9 CV restent encore inaccessibles aux bourses les plus modestes.

Si les trois grands constructeurs français s’essayeront bien à la production de modèle de taille ainsi que de cylindrée encore plus réduite, n’affichant qu’une puissance fiscale de 5 ou 6 CV. Mais ces quelques tentatives resteront, toutefois, le plus souvent, sans lendemain (ou, en tout cas, sans descendance directe), faute d’un succès commercial suffisamment important aux yeux des constructeurs concernés. Ce qui laissera ainsi le champ libre à quelques « seconds couteaux » de l’industrie automobile française, qui auront eu le nez creux en réalisant, assez rapidement, qu’il y avait là un marché à prendre. Lequel, s’il avait alors jugé comme n’étant pas assez important aux yeux des « trois grands » pour être suffisamment rentable, n’en représentait pas moins un segment non négligeable pour d’autres marques automobiles de talle plus réduite. Celle qui saura devenir la référence dans le domaine de ce que l’on pourrait surnommer les « vraies voitures populaires » sera Rosengart, qui, dans ses meilleures années, parviendra à se hisser jusqu’à la 5e ou 6e place des constructeurs en termes de chiffres de production.

Pour en revenir à la Celtastandard proposée par Renault, bien que, sur le papier et si l’on se base, en premier lieu, sur son prix de vente (13 900 francs, soit 3 000 F de moins qu’une Celtaquatre en finition Luxe), sa présentation (intérieure comme extérieure) apparaît trop austère et son équipement trop dépouillé aux yeux d’une grande partie de la clientèle. Ainsi, pour son premier millésime, il n’en sera produit qu’un peu plus de 6 000 exemplaires, contre plus de 17 600 pour la Celtaquatre (toutes carrosseries et finitions confondues).

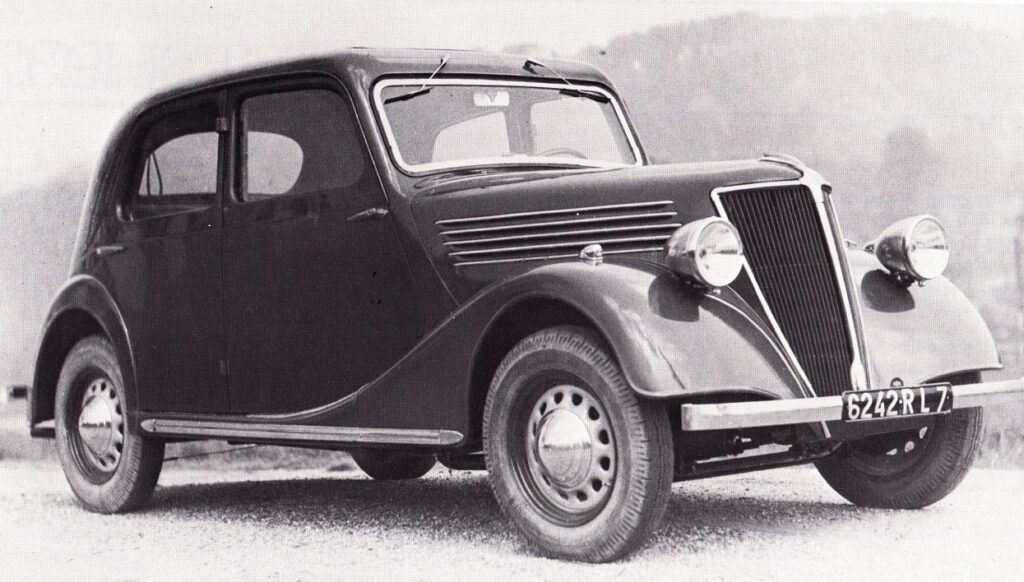

La version de l’année-modèle 1937 (nom de code interne : ADC2) ne s’en différencie que par quelques modifications d’ordre esthétique. La proue arborant ainsi une nouvelle calandre profilée de forme trapézoïdale, similaire à celle des autres modèles Renault du même millésime. Les jantes, quant à elle, quant à elles, abandonnant le dessin de type « artillerie » au profit d’un nouveau modèle à voile ajouré et à 12 trous, également équipées de nouveaux enjoliveurs. Le type ADC2 représentant la forme « définitive » de la Celtaquatre, c’est-à-dire l’aspect général que celle-ci conservera jusqu’à la fin de sa carrière.

Si Renault se contente donc, en quelque sorte, d’offrir un nouveau visage à la Celtaquatre, en ce qui concerne la gamme des carrosseries et finitions, la gamme s’élargit. La berline « classique » est désormais proposée en pas moins de quatre versions : les deux finitions, Luxe et Grand Luxe étant, en effet, disponibles. Soit avec l’arrière classique et donc un coffre à bagages accessible uniquement de l’intérieur, en rabattant le dossier de la banquette arrière (le couvercle placé au niveau de la plaque d’immatriculation donnant uniquement accès au compartiment où se trouve placée la roue de secours). Ou avec une nouvelle malle arrière, laquelle, outre de facilité la tâche pour le chargement ou le déchargement des bagages (en évitant ainsi aux éventuels occupants de la banquette arrière de devoir descendre de voiture pour permettre de réaliser cette opération), a aussi pour avantage de permettre d’augmenter sensiblement la capacité de celui-ci. A noter également que ce nouveau couvercle de malle donne également accès à la roue de secours.

Les autres carrosseries proposées sur la Celtaquatre (le coupé ainsi que le cabriolet et le coach décapotable), sans doute du fait d’une vocation plus « ludique » que pratique, qui leur confère un statut sensiblement plus « exclusif », ne sont disponibles qu’avec la finition Grand Luxe.

Quant à la Celtastandard, elle est désormais disponible dans une nouvelle version, à laquelle l’on n’oserait probablement pas attribuer l’appellation Luxe, tant son apparence extérieure reste profondément austère. Cette nouvelle version en question ne se différencie, en effet, de la précédente que par le montage de pare-chocs à l’avant et à l’arrière, ainsi que d’une roue de secours garnie. En tout état de cause, cette version fort dépouillée de la Celtaquatre n’aura jamais vraiment rencontré son public et elle disparaîtra de la gamme à la fin du millésime 1937.

Si elle figure encore sur le stand Renault du Salon automobile de Paris d’octobre 1937, l’année-modèle 1938 sera, toutefois, le dernier pour la Celtaquatre, sa carrière se terminant d’ailleurs avant la fin de ce millésime, puisque sa production prend fin en avril 1938. Un indice très clair laisse d’ailleurs bien présager, aux visiteurs qui se rendent sur le stand de la marque au losange, que ce modèle est, désormais, en fin de carrière : une gamme qui est désormais réduite à la seule berline dans sa version Grand Luxe avec malle. A ce même Salon de 1937 a d’ailleurs été présentée celle qui est destinée à lui succéder : la Juvaquatre. Bien que cette dernière ne soit proposée, à l’origine, que sous la forme d’une berline équipée de deux portes seulement, une berline à quatre portes ainsi qu’une autre berline, en version découvrable et un coupé feront également leur apparition sur celle-ci.

Recevant la dénomination interne type ADC3, cette ultime version de la Celtaquatre ne se différencie de celle du millésime précédent que par que de menus détails, à l’image du montage d’un pare-chocs, à présent, entièrement rectiligne (alors qu’il était cintré, dans sa partie centrale, sur les modèles 1937) et la disparition des joncs chromés sur la partie supérieure des portières.

Outre les versions « tourisme » décrites ci-dessus, la berline Celtaquatre fut aussi disponible, à partir du millésime 1936, en Conduite Intérieure Commerciale (nom de code interne : AEC1), à vocation, donc, essentiellement utilitaire. Cette version étant basée sur un autre modèle contemporain de la gamme Renault, la Monaquatre (type YN4) du millésime 1935.

Vue sous de nombreux angles (que ce soit en ce qui concerne la face avant, de profil comme de deux tiers ou de trois quarts avant), cette Celtaquatre Commerciale ne se différencie guère, de prime abord et dans ses grandes lignes, des berlines de tourisme. C’est lorsqu’on regarde celle-ci vue de l’arrière que la différence principale, qui fait toute la particularité de ce modèle, saute aux yeux. Celle-ci comportant, en effet, un hayon arrière, s’ouvrant en deux parties (la partie supérieure, avec la une lunette arrière en deux parties, s’ouvrant vers le haut ; alors que la partie inférieure bascule, quant à elle, vers le bas pour former un plateau pour le chargement et le déchargement des marchandises. Dans l’habitacle, la banquette arrière peut se rabattre entièrement lorsque la voiture est utilisée comme utilitaire et, afin d’offrir le plus d’espace possible pour les marchandises, la banquette avant qui équipe les versions tourisme a été, ici, remplacée par deux sièges séparés, dont celui du passager peut également été replié pour permettre le transport d’objets encombrants. La Celtaquatre Commerciale offrant ainsi, au total, une capacité en charge utile de 500 kg.

Ce modèle sera, toutefois, remplacé dans le courant du millésime 1937 par le nouveau type BCR1. A la différence des autres modèles de la gamme Celtaquatre, qui feront leur apparition à l’automne 1936, la version Commerciale ne sera, quant à elle, commercialisée qu’en janvier de l’année suivante. Sur le plan esthétique, à l’image de sa devancière, cette nouvelle Commerciale ne se différencie guère, au premier coup d’oeil, d’une Conduite Intérieure « ordinaire, sinon par des détails d’ordre esthétique. Tout comme sur la première version, le principal signe distinctif permettant de reconnaître une Commerciale d’une Conduite Intérieure est la roue de secours placée sur l’aile avant droite (côté passager). A l’image de sa devancière, cette nouvelle Celtaquatre Commerciale reprend le principe du hayon en deux parties, mais avec une partie supérieure désormais équipée d’une lunette arrière en une seule partie. La production de cette berline commerciale prendra fin en même temps que la version « tourisme », à la fin du printemps 1938.

Au total, ce seront plus de 67 800 exemplaires de la Renault Celtaquatre qui auront été produits en quatre ans de carrière. Un score, finalement, assez faible par rapport à celle d’autres de ses concurrentes à l’époque. Plus sans doute qu’à cause de sa fiche technique nettement plus conservatrice que ses dernières, c’est probablement cette concurrence trop nombreuse qui a nui à la carrière de la Celtaquatre.

Philippe ROCHE

Photos Wheelsage

Découvrez l’histoire d’une autre Renault https://www.retropassionautomobiles.fr/2024/10/renault-colorale-la-polyvalence-du-losange/

En vidéo https://www.youtube.com/watch?v=JhmH4GhnnXE&ab_channel=DidierCart-Tanneur