DE ROVIN D3 & D4 – Quatre mini-roues sous un mini-parapluie.

Au printemps 1945, le conflit le plus meurtrier non seulement du 20ème siècle mais aussi sans doute de l’histoire, la Seconde Guerre mondiale, prend finalement fin, au lendemain de près de six ans de combats et plusieurs dizaines de millions de morts. En France, comme dans la plupart des autres pays d’Europe, l’économie et l’industrie sont à l’image de la population : véritablement à genoux. Dans un monde où tout ou presque manque et est donc rare et cher et où beaucoup de choses sont entièrement à reconstruire, il est évident que l’achat d’une nouvelle voiture neuve est loin de faire partie des priorités de la grande majorité des Français. D’autant plus que, lorsque les usines sont finalement relevées de leurs ruines et remises en activité, après plusieurs années d’occupation et de pillages par l’armée allemande et de bombardements par l’aviation Alliée, la priorité est évidemment donnée par les nouveaux pouvoirs publics à la production d’utilitaire.

Dans la seconde moitié des années 1940, il n’y a guère que dans les vitrines des concessionnaires ou lors du Salon Automobile de Paris que le public a l’occasion d’admirer des voitures neuves. Qu’il est, bien souvent, incapable de s’offrir, non seulement par manque de moyens financiers mais aussi à cause des complications des procédures administratives mises en place à la Libération par le gouvernement de l’époque. A moins de figurer dans les professions considérées comme « prioritaires » (médecins, avocats, fonctionnaires, etc.), ceux qui souhaitaient faire l’acquisition d’une automobile se voyaient alors obligés de s’inscrire sur une liste d’attente et de patienter (au minimum six mois et souvent même un voire deux ans) avant d’espérer enfin recevoir sa nouvelle voiture. Les seules automobiles qui sont alors proposées en « vente libre » sont les modèles de prestige (Delage, Delahaye, Talbot et Salmson) dont le prix est uniquement payable en devises.

Face à ses complications et restrictions en tous genres qui empêchent, pour l’heure, un grand nombre de citoyens français d’accéder à l’automobile, un certain nombre d’industriels ou d’artisans-constructeurs décident de se lancer dans un nouveau marché, alors embryonnaire mais qui, en ces temps difficiles, semble toutefois promis à un avenir assez lucratif : celui des « micro-voitures ». Un concept qui n’est d’ailleurs pas né après la fin du conflit, mais qui avait déjà été envisagé, par plusieurs institutions clés du monde de l’automobile française à l’époque comme l’Automobile Club de France ainsi que par les pouvoirs publics comme le ministère des Transports.

A l’automne 1934, la S.I.A (Société des Ingénieurs de l’Automobile) décide ainsi de mettre sur pied un grand concours ayant pour thème la conception et la réalisation d’une série de véhicules qui doivent incarner ce qui peut être la future voiture populaire de demain. L’appel à candidature, qui marque l’ouverture du concours, est lancé en mars de l’année suivante. Il s’agit, pour tous ceux qui souhaitent y participer, de concevoir une voiture économique à deux places pouvant atteindre une vitesse de pointe d’au moins 80 km/h et dont le prix ne devra pas dépasser la barre des 8 000 francs (à titre de comparaison, la moins chère des voitures proposées alors sur le marché français est alors vendue au prix de 15 500 francs, soit près du double).

Parmi les huit membres composant le jury figure des figures réputées et à l’expérience reconnue en matière d’ingénierie automobile, dont Maurice Sainturat, à l’un des principaux concepteurs de la célèbre Traction Citroën (dont il a conçu le moteur) ; Emile Petit, ancien ingénieur en chef de la marque Salmson (qui s’est d’abord fait un nom, dans les années 1920, sur le marché des cyclecars avant de s’orienter, durant la décennie suivante, vers les voitures familiales à tendance sportive) ainsi que Jules Salomon (à qui l’on doit, les automobiles Le Zèbre produites avant la Première Guerre mondiale ainsi que, après celle-ci, la conception du premier modèle de la marque Citroën, le Type A).

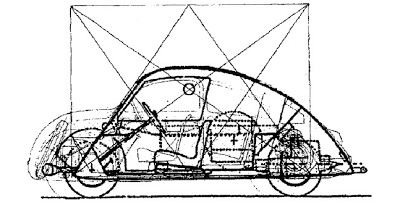

Le concours lancé par la S.I.A est un succès, avec plus d’une centaine de propositions reçues, parmi lesquels des ingénieurs indépendants comme Emile Claveau ainsi même que d’autres personnalités qui ont voulu profiter de cette occasion pour appliquer à l’automobile leurs conceptions en matière d’esthétique ainsi que d’habitabilité et d’encombrement, comme le célèbre architecte Le Corbusier et sa voiture baptisée « Maximum » dont il avait déjà tracé les premières esquisses à la fin des années 1920. Bien que novateur et ayant permis à de nombreux ingénieurs, designers et autres créateurs talentueux de matérialiser ainsi que d’exposer leur vision de la « voiture populaire de l’avenir », malheureusement sans doute, le concours lancé par la Société des Ingénieurs de l’Automobile n’aboutira, en tout cas dans l’immédiat, sur aucun projet concret. A savoir qu’aucun des véhicules présentés au concours en connaîtra, en tout cas dans les années qui suivront et sous la forme où ils ont concouru, ne connaître de suite en série.

Cela aurait toutefois pu y être le cas, si, toutefois, l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale n’était pas survenu en septembre 1939 et n’ait alors obligé les ingénieurs indépendants comme les bureaux d’études des différents constructeurs français a rangé leurs études dans les tiroirs pour se consacrer à l’effort de guerre. La défaite de juin 1940 et le contexte sombre de l’occupation par les troupes allemandes qui s’instaure alors n’incitant guère, tout au moins en apparences ou dans l’immédiat, à se remettre au travail sur la planche à dessin. D’autant que l’une des clauses de l’armistice signée avec l’Allemagne interdit aux constructeurs de se lancer ainsi que de poursuivre l’étude de nouveaux modèles ou autres véhicules à usage civil. C’est donc dans la clandestinité et dans la plus grande discrétion, dans les sous-sols des usines ou au sein de bureaux d’études improvisés dans des villes ou bourgades de province (où le risque d’être découvert et de subir la surveillance et les représailles des autorités d’occupation est bien moindre) que des hommes imaginent ce que pourrait être la voiture de l’après-guerre.

Si, au lendemain de la défaite, nul ne peut dire avec certitude ce que sera la France une fois le conflit terminé, tous se doutent déjà (se souvenant sans doute de l’exemple de la défaite lors de la guerre franco-allemande de 1870 – 71) que le pays en ressortira diminué et donc appauvri sur le plan économique et industriel. Ce qui signifie que, outre les véhicules utilitaires, ce seront les voitures les plus économiques en carburant et donc de taille réduite qui seront à même de répondre le mieux à la demande du marché. Des projets de toutes sortes, plus ou moins réussis ou convaincants, assez classiques ou originaux suivants les cas, certains n’étant que de simples versions en réduction des automobiles populaires classiques d’avant-guerre, alors que d’autres, en revanche, présentait des concepts beaucoup plus novateurs, aussi bien sur le plan technique qu’esthétique.

Notamment en remettant à la mode le concept des véhicules à trois roues (avec deux roues devant et une seule à l’arrière, comme sur les cyclecars d’avant-guerre, ou l’inverse). Comme pour le carburant ainsi que l’acier, les ingénieurs avaient, en effet, compris que le caoutchouc, lui aussi, se montrerait rare au lendemain des hostilités et qu’une roue en moins sur un véhicule pouvait s’avérer, dans ce contexte, un atout utile et même non négligeable. Certains concepteurs étudiant aussi d’autres modes de propulsion afin de remplacer l’essence désormais réservée aux Forces d’occupation. C’est ainsi que plusieurs, comme l’avionneur Breguet, Paul Arzens ou Pierre Faure réalisèrent des microcars à moteur électrique mais seul Peugeot, avec son minimaliste VLV, parviendra véritablement à produire un tel véhicule en série, avant que les autorités d’occupation ne finissent toutefois par interdire la production de tels véhicules en 1942.

Une fois la paix revenue, les inventeurs et ingénieurs se remettent alors aussitôt au travail afin de peaufiner leur travail et de pouvoir présenter celui-ci au Salon Automobile qui doit ouvrir ses portes au Grand-Palais à Paris en octobre 1946, lequel sera, non seulement, le premier Salon de l’après-guerre en France mais aussi en Europe. Si, lors de celui-ci, aucun modèle ou presque n’est à vendre (seules les voitures de prestige, payables uniquement en devises, restant en vente libre) et qu’un grand nombre des nouveaux modèles exposés sont, en réalité, des prototypes, cette avalanche de nouveautés en tous genres illustrent bien, outre la créativité des ingénieurs et constructeurs français, leur volonté d’aller de l’avant, de tourner la page des années sombres de la guerre ainsi que leur foi en l’avenir.

Beaucoup de ces projets, dont certains pourtant très originaux et/ou intelligents et prometteurs n’auront donc pas la chance d’aboutir à une production en grande série du fait que les ressources financières des concepteurs ou de ces nouveaux constructeurs n’étaient pas à la hauteur de leurs ambitions et de leur créativité. Si ces engins ont pourtant été conçus pour répondre au mieux aux pénuries de matériaux et de carburant ainsi qu’aux contraintes administratives (telles que les listes d’attente imposées à tous les acheteurs ne figurant pas dans la profession considérée comme « prioritaires »), au lendemain de la Libération, l’argent reste « le nerf de la guerre ». Sans compter que, en plus de leur habitacle étroit n’offrant, presque tous, que deux places ainsi que de leurs moteurs (parfois créés de toutes pièces ou souvent issus de l’industrie des deux-roues) n’offrant que des performances fort réduites et les limitant ainsi souvent à un usage strictement urbain.

Ainsi, les constructeurs de microcars tels que Julien, Reyonnah, Rolux et beaucoup d’autres*, quand ils réussiront à commercialiser et à produire en (petite) série leurs microcars, ne parviendront guère à lutter longtemps contre une concurrence aussi nombreuse que rude. Celle des grands constructeurs comme Citroën, Simca ou Renault, lesquels, outre le fait qu’ils disposent de moyens de production sans commune mesure avec celles des fabricants de microcars, ont aussi l’avantage non négligeable que leurs modèles en plus de performances bien plus convaincantes, présentent aussi le grand avantage d’offrir quatre vraies places. Dans les premières années de l’après-guerre, où la population française est tout à la joie de pouvoir goûter enfin à la liberté retrouvée, tous les espoirs semblent toutefois permis et les apprentis constructeurs, souvent téméraires mais aussi audacieux, se lancent ainsi dans l’aventure de la micro-voiture.

Parmi eux figurent Robert De Rovin. Comme beaucoup d’autres, celui-ci présente, au Salon d’octobre 1946, sous les verrières du Grand-Palais, sa création représentant sa vision de la mini-voiture populaire, sous l’appellation De Rovin D1. Par sa silhouette comme par ses dimensions, celle-ci ne se différencie toutefois guère des autres microcars exposés autour d’elle. Le caractère minimaliste de la De Rovin transparaissant clairement avec son unique phare central placé sous le capot à l’avant, ses flancs échancrés dépourvus de portières (permettant ainsi d’accéder facilement à l’habitacle, même lorsque la capote est en place). Comme sur beaucoup de microcars (ou de « voiturettes », pour reprendre une appellation utilisée au début du 20ème siècle pour désigner les automobiles de faible cylindrée), la De Rovin est, en effet, dépourvue de véritable toit et est donc une voiture décapotable, dont la capote est d’ailleurs fort sommaire puisqu’elle n’offre aucune véritable protection latérale en cas de fortes intempéries. Le Type D1 n’est toutefois encore qu’un simple prototype, leurs créateurs, les frères Robert et Raoul De Rovin, n’étant, en effet, pas encore en mesure d’en débuter la production en série.

Plus que les moyens financiers eux-mêmes, ce qui leur manque véritablement pour cela est un site de production adéquat afin d’y mettre en place la production en question. L’étendue limitée de leurs ressources ne leur permettant évidemment pas de s’offrir le « luxe » de faire bâtir une usine de toutes pièces, ils doivent donc « se contenter » de racheter une usine existante et possédant, si possible, des chaînes d’assemblage avec tout l’outillage (ce qui n’est pas si évident à trouver, après plusieurs années d’occupation qui ont vu un grand nombre des usines françaises pillés par l’occupant ou bombardées par l’aviation Alliée). Dans l’attente de trouver l’usine en question, les frères De Rovin poursuivent cependant l’étude de leurs microcars et sont à nouveau présents un an plus tard au nouveau Salon de l’Automobile d’octobre 1947. Baptisé Type D2, la nouvelle voiturette De Rovin n’est toutefois qu’une simple évolution de la première version présentée l’année précédente. Extérieurement, les seules différences sont l’ouverture à l’avant de taille beaucoup plus réduite, le capot du Type D1 se trouvant ici remplacé par une simple trappe sur la face avant ainsi que par les deux phares rapportés au sommet des ailes qui remplace le phare cyclopéen de l’ancien modèle.

Outre les raisons évoquées précédemment, si le premier microcar De Rovin n’avait pas connu de suite en série, c’est sans doute aussi à cause d’un moteur de taille et de puissance beaucoup trop réduite. Il ne s’agissait, en effet, que d’un simple monocylindre (à quatre temps, toutefois) de 260 cc développant à peine 6,5 chevaux accouplé à une boîte à trois rapports lui permettant d’atteindre les 70 km/h (ce qui n’a rien de vraiment ridicule lorsque l’on se rappelle que la Citroën 2 CV, lorsqu’elle sera dévoilée au Salon de 1948, ne revendiquait qu’à peine 65 km/h en vitesse de pointe, alors qu’elle était pourtant dotée de quatre portes et de quatre places).

Le Type D2, de son côté, affiche une augmentation sensible de la cylindrée, puisque celle-ci passe à 423 cc (toujours à quatre temps, mais adoptant cette fois une architecture à quatre cylindres), avec un système à refroidissement par eau développant ici une puissance de 10 chevaux. Cette mécanique se trouvant accouplé à une boîte à trois vitesses (Plus la marche arrière, ce dont, il faut le souligner, ne bénéficie pas tous les microcars, français ou étrangers. Avec pour résultat que lorsqu’il devait rebrousser chemin et qu’il n’avait pas la possibilité de tourner, le conducteur devait alors descendre et pousser la voiture !). Concernant ses dimensions, si la nouvelle microcar De Rovin affiche une taille digne de celle d’une voiture de manège (ce qui est toutefois le cas de presque tous les autres engins du même genre créés à l’époque), avec ses 2,80 mètres de long et 1,13 m de large, elle affiche toutefois un empattement plus long d’une quinzaine de centimètres que sur la D1, ce qui lui permet ainsi d’offrir une habitabilité supérieur aux deux occupants qu’elle accueille sur sa banquette.

Le point le plus important concernant la De Rovin D2 est toutefois qu’il s’agit du premier modèle créé par la marque à être produit en série, au sein d’une usine qui (paradoxe et ironie dont l’histoire de l’automobile a parfois le secret), jusqu’ici, assurait la production de voitures qui représentaient l’antithèse complète des microcars créés par les frères De Rovin. Puisqu’il s’agit de l’usine de la firme Delaunay-Belleville, située à Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris.

C’est en 1904 que les frères Pierre et Robert Delaunay-Belleville décident de diversifier l’activité de leur entreprise, spécialisée jusqu’ici dans la chaudronnerie, dans la production d’automobiles. Se spécialisant rapidement dans la fabrication artisanale de voitures de prestige, les modèles de la marque acquièrent rapidement une excellente réputation, laquelle dépasse d’ailleurs rapidement les frontières françaises puisque ces luxueuses automobiles deviendront l’une des marques les plus prisées des grands de ce monde. Le plus célèbre n’étant autre que le dernier tsar de Russie, Nicolas II, les imposantes Delaunay-Belleville disputant ainsi à Rolls-Royce la place d’honneur dans les garages de la cour impériale jusqu’à la révolution de 1917

Les modèles de cette époque se reconnaissant par leur calandre ainsi que le capot circulaire évoquant l’ouverture ainsi que le tube d’une chaudière, l’entreprise poursuivant d’ailleurs la production de ses chaudières industrielles (qui demeurent alors son activité principale) parallèlement à celle de ses voitures de haut de gamme. Tous les grands carrossiers, français et étrangers, de l’époque voyant alors régulièrement les châssis de la marque passer par leurs ateliers (Les automobiles de prestige de l’époque étant alors vendues uniquement en châssis, le client devant alors s’occuper de faire livrer celui-ci à l’artisan-carrossier de son choix afin que celui réalise dessus la carrosserie de son choix).

Comme pour tous les constructeurs, le déclenchement de la Grande Guerre oblige le constructeur a abandonner la production de ses voitures de luxe (celles-ci restant toutefois fort appréciées par un grand nombre d’officiers de l’Armée française). A l’image de ces derniers, le constructeur de Saint-Denis va lui aussi participer à l’effort de guerre, en assurant la production, non seulement, de chars d’assaut Renault FT (les premiers tanks français) mais aussi de moteurs d’avions conçus par Hispano-Suiza. Si, une fois la guerre terminée et la paix revenue, Delaunay-Belleville reprend la production de ses belles automobiles, il va toutefois apparaître, de plus en plus clairement au cours des années, que, dans son cas, l’âge d’or que celle-ci avait connue à la Belle Epoque est désormais derrière elle.

Si, au cours des Années Folles, les marques de prestige françaises connaissent pourtant une période de grande prospérité, la concurrence est alors féroce sur ce marché qui devient vite presque saturé (le client fortuné n’ayant alors, en effet, que l’embarras du choix) et la firme de Saint-Denis se retrouve alors, progressivement, « marginalisée ». Une situation qui va encore se retrouver aggravée par la crise économique mondiale, qui trouve son origine dans l’effondrement de la bourse à New York en 1929, les ravages engendrés par celui-ci gagnant, en effet, rapidement l’Europe.

N’ayant bientôt plus de moyens suffisants pour concevoir et surtout produire elle-même ses propres motorisations, la firme se tourne alors vers le constructeur de moteurs américain Continental (lequel fabrique alors aussi bien des moteurs pour les automobiles que pour les utilitaires et les machines agricoles), lesquels ne brillent toutefois pas par leur raffinement technique. Ceux-ci ne font toutefois guère le poids face à des concurrentes plus « flamboyantes » comme les Delage, les Hispano-Suiza ou les Panhard et ne connaissent donc qu’une diffusion assez confidentielle.

Afin de pouvoir survivre sur un marché automobile qui, en France comme ailleurs, est alors en plein bouleversements, la marque décide alors de concevoir et commercialiser un modèle de taille plus modeste, une six cylindres de seulement 13 CV fiscaux, la RI-6. Si celle-ci, qui devient, à partir de 1934, le seul modèle proposé au catalogue, permettra à Delaunay-Belleville de se maintenir sur le marché automobile jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, celle-ci ne retrouvera plus jamais son statut d’antan.

Bien qu’elle tente d’en reprendre la production après la fin du conflit, elle apparaît clairement et dès le départ que celle-ci fait désormais figure, sur bien des points, de « dinosaure » et qu’elle n’a donc plus aucune chance d’assurer la pérennité de la marque. Les ultimes modèles exemplaires de la RI-6 sortant des usines de Saint-Denis en 1948, alors que celle des microcars De Rovin y a déjà débutée un an auparavant (l’activité de l’usine, devenue des plus réduites, laissant suffisamment de place et de champ libre aux frères De Rovin pour y assurer la production de leurs nouvelles voiturettes).

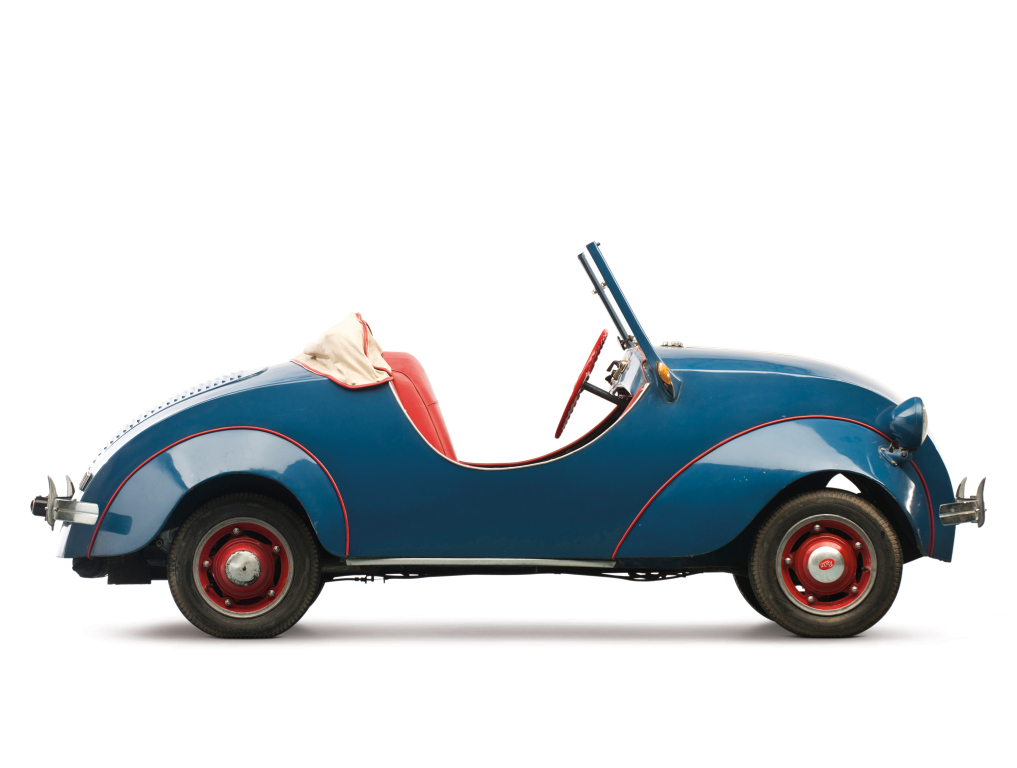

A partir de 1949, Robert De Rovin poursuit toutefois seul l’aventure, son frère Raoul disparaissant, en effet, cette année-là à l’âge de 53 ans. A cette date, un nouveau modèle est toutefois déjà entré en scène : la Rovin D3. Si, sur le plan technique, elle reste très proche de sa devancière, conservant ainsi un moteur bicylindre dont la ccylindrée est toutefois portée à 425 cc, c’est surtout sur d’un point de vue esthétique que la Rovin D4 se distingue le plus de ses précédents microcars produits par De Rovin. Avec une carrosserie qui se trouve entièrement redessinée, adoptant une ligne « ponton » intégrale (un style alors fort nouveau mais qui se généralisera bientôt sur toutes les voitures de grande série à partir du début des années cinquante), dotée de vraies portières.

Si le prototype était équipé de faire intégrer, placés au bas de la carrosserie, entre la « pseudo-calandre » constituée de baguettes chromées, le modèle de série devra toutefois se contenter, comme sur le modèle précédent, de phares rapportés, de dimensions plus réduites que sur le prototype. Ceci, pour des raisons d’homologation, la position des phares sur ce dernier ayant été jugée trop basse pour être conforme à la législation de l’époque. Le Type D3 voyant également sa taille légèrement augmentée, passant ainsi à une longueur de 3,06 m et une largeur de 1,18 m. Sur un marché où l’offre est pourtant fort diverse (bien que la grande majorité des constructeurs spécialisés dans les microcars, à l’image de leurs moyens financiers et de production, ne disposent souvent que d’un réseau de vente assez réduit), la De Rovin Type D2 connaît un certain succès, puisque 800 exemplaires environ en seront produits jusqu’en 1950.

A cette date, la relève est assurée par la De Rovin Type D4. Celle-ci n’est toutefois qu’une simple évolution du modèle précédent, qui se différenciait de ce dernier essentiellement par une série de modifications techniques. Ainsi, le bicylindre à plat, toujours placé en position longitudinale à l’arrière (une architecture inspirée de celle du premier prototype, le Type D1 de 1946, que tous les modèles suivants ont conservé). Si le fait d’abandonner le principe du moteur à quatre temps pour une architecture plus simple à deux temps peut apparaître, de prime abord, comme une « régression », celle-ci a sans doute été adoptée dans un souci de simplification de l’entretien de la mécanique. (Il faut rappeler qu’un grand nombre de microcars de l’époque l’utilise également et que d’autres l’adopteront également dans les années 50, comme la Velam Isetta ou la Vespa 400).

Malgré une modeste puissance de seulement 13 chevaux, grâce au poids ultra-léger de la De Rovin, laquelle affiche, en effet, moins de 400 kg à vide, celle-ci peut atteindre sans trop de difficultés une vitesse maximale de 85 km/h. Ce qui constituent alors des performances tout à fait honnêtes et mêmes satisfaisantes pour un véhicule à la vocation quasi exclusivement urbaine.

Si la volonté d’offrir à leur conducteur la plus grande facilité d’entretien ainsi que d’abaisser au maximum les coûts de production a parfois poussé les frères De Rovin à recourir à des solutions techniques assez rudimentaires, sur certains points, leurs microcars s’avèrent plus modernes qu’ils n’en ont l’air. Ainsi, les suspensions font appel au principe des quatre roues indépendantes (avec des ressorts à lames semi-elliptiques à l’avant et des ressorts hélicoïdaux à l’arrière). Quant au freinage, s’il reste assez classique, avec ses tambours à commande mécanique, il équipe toutefois les quatre roues (alors que la plupart des engins du même genre doivent souvent se contenter de freins sur les seules roues motrices). Autant de caractéristiques techniques représentant des atouts non négligeables permettant ainsi aux De Rovin de sortir du lot parmi la pléthore de microcars produits ou imaginés en France à la même époque et de pouvoir prétendre à une plus large diffusion que la plupart de ses concurrents.

Malheureusement pour Robert De Rovin et pour la marque qu’il avait mis sur pied avec son défunt frère, la mode des microcars n’était pas destinée à durer. Conçus durant la guerre et l’Occupation ou à la Libération, dans un contexte économique et social des plus sombres ou moroses, à une époque où il était difficile de se déplacer dans un moyen de transport individuel et/ou l’acquisition de la plus modeste des voitures neuves restait un luxe hors de portée de la grande majorité des Français, ils avaient donc été conçus pour répondre aux exigences et aux contraintes de leur temps.

Au début des années 1950, avec la levée des dernières restrictions mis en place au lendemain du conflit et qui régentaient encore le marché de l’automobile comme l’ensemble de l’industrie française, le retour à une certaine prospérité économique et l’augmentation du pouvoir d’achat, de plus en plus de familles de la classe ouvrière pouvait désormais envisager de s’offrir une voiture. Un développement de l’automobile populaire qui ne profitera malheureusement pas aux microcars. Parce que ceux-ci, par leur caractère minimaliste (que ce soit d’un point de vue technique et esthétique comme par leur esthétique souvent peu engageante ainsi que leur dénuement) représentait une période sombre appartenant maintenant au passé et que la grande majorité des citoyens souhaitaient désormais oublier.

Mais aussi parce que les grands constructeurs produisaient en grande série des modèles qui leur étaient presque en tous points supérieurs : des carrosseries aux lignes plus soignées, quatre vraies places avec un meilleur confort, un véritable toit bien plus efficace contre les intempéries ainsi que les rigueurs de l’hiver, des mécaniques offrant des performances leur permettant de s’aventurer à vitesse assez élevée sur les Nationales, etc. Face à la Citroën 2 CV, la Renault 4 CV mais aussi les Simca Huit et Aronde ou d’autres, les microcars comme les De Rovin n’avaient donc plus guère de chance de s’imposer ou même de trouver une place durable sur le marché français.

Après avoir atteint son point culminant en 1949, avec près de 530 microcars produits, la production stagne, durant les deux années suivantes, sous la barre des 400 unités. Si celle-ci remonte légèrement en 1952 avec un peu plus de 420 exemplaires du modèle D4 sortis d’usine, pour la marque, ce ne sera toutefois qu’un simple feu de paille.

Au total, Robert De Rovin parviendra à écouler environ 1 200 exemplaires de son modèle D4 (ce qui, en dehors de la Vespa 400 et de l’Isetta, représente sans doute un record pour ce genre de véhicules à l’époque en France). A partir de 1953, malgré un lifting de la carrosserie destiné à donner une ligne plus avenante à la D4, la production ira en déclinant et deviendra même bientôt anecdotique. La firme De Rovin cessant finalement toute activité en 1958, après avoir produit environ 2 700 microcars, tous modèles confondus. Il est vrai qu’à cette date, le changement de législation, imposant un permis de conduire pour tous les véhicules (qu’ils soient à deux ou quatre roues) dépassant les 125 cc va représenter un véritable arrêt de mort pour les ultimes constructeurs de microcars encore présents sur le marché français. La plupart d’entre-eux ayant justement construit leur image sur le fait que leurs véhicules pouvaient être conduits sans que leurs acheteurs aient besoin d’être détenteurs d’un quelconque permis de conduire.

Si la Vespa 400 ainsi que l’Isetta (produite sous licence en France par Velam mais surtout connu dans ses versions produites en Allemagne par BMW) connaîtront un meilleur succès, là aussi, celui-ci ne sera qu’éphémère et leur production finissant par s’interrompre au bout de quelques années seulement. En France, il faudra attendre la fin des années 70 ou le courant des années 80, avec une législation redevenue plus favorable et moins contraignante, pour voir les microcars, ou voitures sans permis comme on les appelle à présent, faire leur retour sur le marché. C’est à cette époque qu’apparaîtront d’ailleurs la plupart des constructeurs devenus aujourd’hui les leaders de ce segment, comme Aixam et Ligier. Lesquels peuvent être considérés, sur bien des points, comme les descendants des microcars de l’immédiat après-guerre comme les De Rovin. S’il n’a jamais atteint (et n’atteindra probablement jamais) la même importance que ceux des voitures « classiques ou ordinaires », n’est toutefois plus (et depuis longtemps déjà), comme cela avait été le cas autrefois, un marché de niche.

Joachim SAINT-CLAIR

D’autres histoires https://www.retropassionautomobiles.fr/2022/02/panhard-cd-la-derniere-panhard-de-competition/

Nos vidéos https://www.youtube.com/watch?v=CurVbdqdTeo&ab_channel=R%C3%A9troPassionAutomobiles

Découvrez le Rallye Bubblecars https://www.aero-jean-do.com/bubblecars