ROVER SD1 -Le drakkar dans la tempête.

Cet article est disponible en podcast :

Cette semaine nous vous présentons un nouvel article de la rubrique « Histoire », un article fleuve sur la Rover SD1 et sur l’automobile anglaise des années 70.

En 1968, la marque britannique Rover, qui fait partie de la British Motor Corporation Holdings se retrouve incorporé au groupe British Leyland Motor Corporation lorsque Leyland fusionne avec l’autre géant de l’industrie automobile britannique, British Motor Corporation. Si cette fusion donne un groupe automobile qui, en terme de taille, fait presque jeu égal avec General Motors, sur de nombreux marchés, les nombreuses divisions que comporte le groupe vont rapidement entrer en concurrence. Ajoutez à cela que la plupart des marques composant ce gigantesque conglomérat étaient souvent d’anciens rivaux acharnés et il est facile de comprendre que l’absence de synergie entre les différentes divisions caractérise bientôt le fonctionnement de plus en plus chaotique du groupe British Leyland, qui ne va pas devoir attendre longtemps avant d’être miné par des guerres intestines aussi nombreuses que stériles. Comprenant rapidement que, face à ce gaspillage et donc un manque d’argent qui se fait de plus en plus criant, il leur faut se serrer la ceinture et donc rationaliser, le plus possible, les coûts de production, les dirigeants du groupe BL décident alors de regrouper les trois divisions du groupe spécialisées dans les voitures de sport et de prestige (Jaguar, Rover et Triumph) au sien d’une même entité, la Special Division. Le programme établi par la direction du groupe prévoyant désormais que les futurs modèles des trois marques partagent un maximum d’éléments en commun, ce qui conduirait, à terme, à ce que les nouvelles Rover, Triumph et Jaguar perdent une part de leur personnalité. Au sein du groupe industriel dont le bilan financier plonge de plus en plus dans le rouge, le prestige n’est plus vraiment la priorité. Le leitmotiv qui est désormais de mise se résume en un seul mot : économies… à tout prix !

Depuis le lancement de la P4, au début des années 50, Rover cultive la monoculture, sa gamme de voitures de tourisme se résumant ainsi à un seul et unique modèle. Descendante de la P4, la P6, qui connaît un grand succès auprès du public et est surnommée, à certains égards, la DS anglaise doit, toutefois, à terme, être remplacée. Dans le projet imaginé par les dirigeants de British Leyland, la nouvelle berline grande routière qui doit remplacer la P6 doit aussi prendre la succession des Triumph 2000 et 2500 et devra donc être produite sous les deux marques. Si cette idée est finalement abandonnée, à la fois dans la volonté d’offrir une gamme assez large en matière de motorisations ainsi, toujours, dans un soucis de rationalisation de coûts, la nouvelle Rover sera toutefois bien, au cours de sa carrière, équipée de mécaniques Triumph. Si, lorsqu’elle est mise en chantier, il est donc question de la produire sous les noms de Triumph et Rover, elle ne sera toutefois pas produite au sein de l’usine de Triumph, mais sur un tout nouveau site de production construit tout spécialement afin d’accueillir ce nouveau modèle. La nouvelle usine en question étant située à Solihull, dans la région des West Midlands, pour laquelle British Leyland a d’ailleurs vu les choses en grand, avec un investissement de pas moins de 31 millions de livres sterling. L’étude de la future grande Rover SD1 débute en mars 1969. La conception de ses lignes est confiée au designer principal de la marque, David Bache, déjà auteur de celle de la P6 ainsi que du Range Rover. Même si le bureau d’études de Triumph, à Conley, a aussi été sollicité afin de présenter son propre projet, ainsi que le designer italien Michelotti sont également sollicités. En temps normal, il faut alors compter, en moyenne, une durée de trente mois entre le lancement du projet d’un nouveau modèle et le traçage des premières esquisses sur le papier et celui où celui où celui-ci est entièrement achevé dans ses moindres détails et que le nouveau modèle est donc prêt à entrer en production. Est-ce à cause du marasme socio-économique dans lequel le groupe British Leyland se trouvent alors empêtré jusqu’au cou ou du caractère trop « timoré » ou indécis de l’équipe dirigeante d’un groupe alors en pleine déconfiture ? (Sans-doute les deux, dans des proportions plus ou moins égales. Toujours est-il que, dans le cas de la Rover SD1, il s’écoulera, au total, 54 mois (soit pas moins de quatre ans et demi, c’est-à-dire presque deux fois plus longtemps que d’ordinaire pour que les lignes de celle-ci soient figées ! Il s’écoulera, notamment, un an et demi entre le moment où les plans, dessins et maquettes définitives seront envoyés par le bureau d’études aux membres de la direction et celui où elle donnera finalement son aval ! Un délai anormalement long et inexplicable sauf par les atermoiements d’un directoire aux trop nombreuses têtes qui passent souvent plus de temps à se jeter des insultes et des pierres à al figure que de sauver la marque au drakkar ainsi que le groupe auquel celle-ci appartient.

C’est finalement le projet élaboré par l’équipe du bureau de style de Rover qui est finalement retenu par la direction du groupe. Le style de la nouvelle Rover rompe délibérément avec celui de sa devancière, la P6, sa remplaçante se présentant, elle, sous la forme d’une berline de type fastback équipée d’un hayon, un genre de carrosserie alors inhabituel et qui restera d’ailleurs toujours la seule carrosserie proposée sur la Rover SD1 (une version break sera aussi étudiée lors de sa gestation mais elle restera finalement à l’état de prototype), tout comme les coupés. Choisi parce que jugé à la fois plus moderne et séduisant (notamment sur le plan esthétique) que le projet de Triumph, le projet SD1, qui doit aboutir à la nouvelle génération des berlines Rover, est validé par la direction du groupe en février 1971. D’abord placée, lors des premiers mois de la conception de la SD1, sous la direction de Peter Wilks, ce dernier est alors remplacé par Spen King, au moment où les premiers prototypes sont réalisés. En ce qui concerne les sources d’inspiration dans lesquelles David Bache a puisé son inspiration pour les lignes de la Rover SD1, il reconnaîtra s’être inspiré, pour les dessins de la proue, de la Ferrari Daytona ainsi que de la Maserati Ghibli. Si la ligne générale de la voiture n’est pas sans évoquer, elle non plus, une sorte de version rallongée à quatre portes de la Daytona, d’autres créations, telles le concept-car BMC 1800 « Berlina-Aeordinamica », créé en 1967 par Leonardo Fioraventi pour le compte de Pininfarina, semblent aussi avoir servies de modèles au designer britannique pour le style de la nouvelle Rover. En tout cas, lorsqu’elle sera dévoilée, cette berline à hayon à la fois statutaire et agressive ne manquera pas d’étonner à la fois la presse et le public tant sa ligne ne manque pas d’étonner, à la fois la presse et le public, tant sa ligne ne manque pas de surprendre de la part d’un constructeur qui, dans son ensemble, avait toujours, au cours de son histoire, presque érigé le conservatisme au rang de vertu cardinale. Une « révolution » ou un « avant-gardisme » qui ne s’est, malheureusement, as étendu à la partie technique.

Grevé par des hémorragies financières de plus en plus nombreuses et sévères, British Leyland se voit bientôt contraint de réduire le budget alloué pour la conception de la SD1 à la portion congrue. Dans ces conditions, il est aisément compréhensible que l’équipe d’ingénieurs dirigée par Spen King ne fut pas vraiment en mesure de faire des miracles. L’un des points essentiels figurant dans le cahier des charges fixé par l’état-major du groupe BL étant de réduire au maximum les coûts de revient, ces derniers, en plus de devoir bientôt revoir leurs ambitions à la baisse, furent même finalement contraint de renoncer à une grande partie des solutions techniques employées sur la P6 et se résoudre à faire appel à des systèmes beaucoup plus simples et éprouvés, même si certains de ceux-ci fleuraient bon l’archaïsme. Ainsi, en ce qui concerne la suspension arrière, le pont De Dion, qui avait contribué à l’excellente tenue de route de la P6, dû être remplacé par un essieu arrière tout ce qu’il y a de plus rigide, à peine plus évolué que celui équipait les Rover d’avant-guerre. Quant au freinage, si les roues avant conservent de très efficaces freins à disques, les roues arrière (motrices), de leur côté, doivent se contenter de classiques freins à tambours, beaucoup moins efficaces. Rover a beau assuré que cette solution offre à la SD1 une tenue de route toute aussi bonne que celle de sa devancière pour un coût de fabrication et d’entretien nettement moins élevé, certains, tant au sein des journalistes de la presse automobile que des clients de la marque, ne se montreront toutefois guère convaincus. Le seul vrai point positif concerne le montage d’une direction assistée Burmann offrant un très faible rayon de braquage ainsi qu’un caractère très vif au train avant, qui, aux yeux de certains, n’est pas sans rappeler la direction DIRAVI qui équipe alors les Citroën. Un point qui, lui, sera, en revanche, salué à l’unanimité par la presse et le public sera d’avoir repris sur la SD1 le moteur qui équipait déjà sa devancière. En l’occurence, l’excellent V8 de 3,5 litres d’origine américaine (conçu par General Motors au début des années 60 et qui, après avoir équipé un grand nombre de modèles de la catégorie Medium Size au sein de la GM, sera produit sous licence par Rover et, outre les berlines de la marque, motorisera aussi le Range Rover ainsi qu’un certain nombre de sportives anglaises (connues ou méconnues) comme la Morgan Plus 8, la MG B GT V8 et la Triumph TR7 (version haut de gamme du cabriolet TR7, réalisée spécialement pour le marché américain).

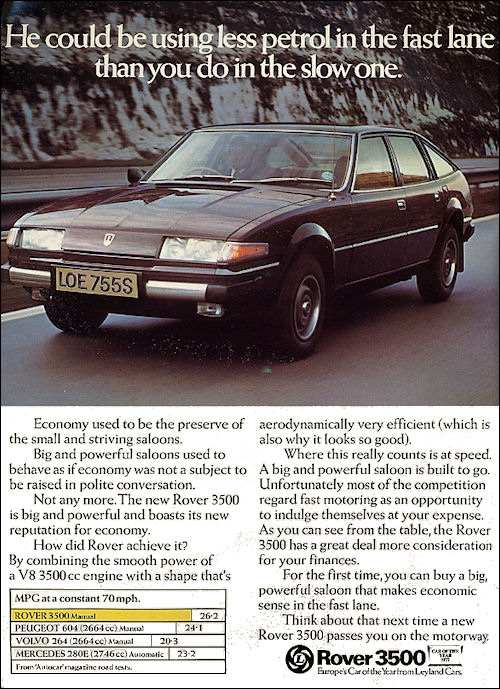

Lors de son lancement, la Rover SD1 n’est avec proposée qu’avec une seule motorisation et une seule finition, affichant donc d’emblée une image assez élitiste et entrant donc en concurrence, plus ou moins direct, avec la Jaguar XJ6. Outre « l’effet nouveauté », l’accueil très enthousiasme dont elle sera gratifiée par la presse automobile va permettre à la marque au drakkar d’engranger rapidement un nombre de commandes assez importantes et aux chaînes de production de la nouvelle usine de Solihull de tourner à forte cadence, assez supérieure même aux espérances des dirigeants de Rover et de British Leyland. Cerise sur le gâteau, elle reçoit, en 1977, le titre fort enviable de Voiture Européenne de l’Année. Ceci, malgré que, à l’image du style de sa carrosserie, l’habitacle de la grande Rover marquait lui aussi une rupture assez radicale avec ses devancières, et pas seulement en ce qui concerne le design. La sellerie en cuir qui, sur les Rover des générations précédentes recouvraient les sièges et la banquette arrière ainsi que les appliques en bois verni qui garnissaient les sièges et les contre-portes, qui donnaient un peu à celles-ci, comme à leurs concurrentes, une ambiance de vieux manoir anglais appartiennent désormais au passé. En ce milieu des années 70, le « tout plastique » est alors à la mode et, tout comme en France, les constructeurs anglais semblent s’être convaincus que, comme le dit une chanson très connue « le plastique, c’est fantastique ! ». Place donc désormais à une sellerie en velours et des garnitures en plastique. La planche de bord présente aussi des lignes qui se veulent résolument modernes et « à la mode », celle-ci présentant, en outre, l’avantage d’être parfaitement symétrique et donc facilement convertible en conduite à gauche.

Le titre de « Car of the Year », en tout cas, contribuera, probablement, de manière non négligeable, au succès de la voiture mais qui sera révélera peut-être aussi, à terme ou de manière indirecte, une sorte de « cadeau empoisonné », le rythme de production de l’usine Rover ne parvenant bientôt plus à suivre celui des commandes. D’autant que la nationalisation du groupe British Leyland par le gouvernement britannique en 1975 ne va pas résoudre, totalement ni, surtout, du jour au lendemain, les maux qui affectent, depuis longtemps et de manière chroniques, ses multiples marques. L’un d’eux étant les mouvements de grève, tellement monnaie courante qu’ils sont presque devenus une sorte de « tradition » aussi incontournable que l’heure du thé et souvent déclenchés de manière sauvage et parfois même pour les motifs les plus anodins. En plus de déteindre, de manière parfois flagrante et profonde, sur la qualité d’assemblage d’une grande partie de la production, ceux-ci provoquent aussi un allongement des délais de livraison qui vont parfois au delà du raisonnable. Ajoutez à cela que pour faire face à la demande, la direction du groupe BL à décider de procéder à une extension du site de Solihull, dont les nouvelles chaînes d’assemblage seront entièrement dédiées à la Rover SD1, ainsi qu’à la Triumph TR7. Une extension qui va évidemment coûter quasiment un bras et grever encore un peu plus un budget déjà fortement amaigri. Plus de cinq ans après l’éclatement du premier choc énergétique, dont le Royaume-Uni fut l’une des premières victimes et qui ne s’en est d’ailleurs pas encore remis, va alors subir les effets de l’éclatement de la seconde crise pétrolière, qui survient en 1979 et la nouvelle récession économique qui va s’en suivre. Conséquence pour British Leyland et pour Rover, le succès qu’a connue la Rover SD1 à ses débuts va rapidement retomber comme un soufflé. Les dirigeants de Rover et de British Leyland devant alors bientôt faire une croix sur l’objectif de production initial qui était de produire environ 3 000 exemplaires par semaine de la SD1.

Finissant par prendre conscience que la gourmandise assez prononcée de son V8 représente un sérieux frein aux ventes de la SD1, la marque élargie alors la gamme de motorisation avec la présentation, en 1978, d’une version 2600 équipée d’un moteur six cylindres d’origine Triumph de 2,6 litres . Si celui-ci se révèle plus sobre en carburant et présente même un rapport cylindrée/puissance assez intéressant, l’apparition de cette nouvelle version n’a toutefois guère d’influence sur les chiffres des ventes, pas plus que celle d’une autre version à moteur 6 cylindres, développant 119 ch. A la même époque est présentée la version américaine de la SD1. Celle-ci se différencie de la version européenne par ses quatre phares ronds logés dans le creux du logement des optiques rectangulaires d’origines ainsi que par ses pare-chocs noirs, aussi imposants qu’inesthétiques, rendus obligatoires afin de répondre à la législation très stricte en vigueur à l’époque aux USA. Victime d’un prix de vente trop élevé comme de la trop grande sensibilité de sa carrosserie à la corrosion, elle n’y rencontrera guère le succès. C’est même un euphémisme, puisque l’échec sera tel que la marque au drakkar se retirera du marché américain, sur la pointe des pieds, dès l’année suivante, après la (mé)vente d’un peu plus de mille exemplaires seulement. La production du Range Rover, qui est, avec le Land Rover, le seul modèle de la marque dont le succès ne se dément pas et qui demeurent même constant, alors que celle des berlines marque désormais nettement le pas, afin de faire de la place à la production des 4×4, celle de la SD1 est alors progressivement transférée, au cours de l’année 1981, au sein de l’ancienne usine Morris située à Cowley.

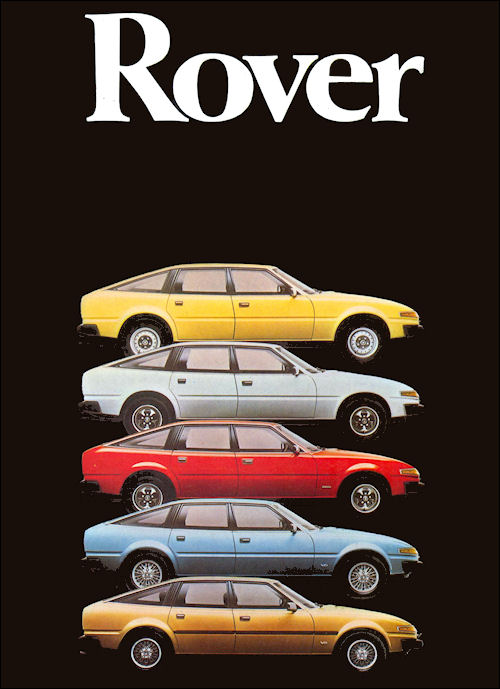

En juillet de cette année-là est présentée la Série 2. Celle-ci se distingue par un léger lifting au niveau esthétique : pare-chocs plus épais, phares et clignotants légèrement agrandis, moulures chromées plus nombreuses, montage d’un spoiler qui favorise l’aérodynamique et qui accentue l’agressivité de la ligne de la voiture. Dans l’habitacle, l’ambiance « tout plastique » qui avait été fortement critiqué, tant par la presse que par les clients, sur la Série 1, retrouve un peu du charme de celui des Rover d’autant avec le montage d’appliques qui ne font, malheureusement qu’imiter le bois, notamment sur la partie supérieure de la planche de bord et les contre-portes ainsi que d’une lunette arrière agrandie. Les changements sont plus importants et significatifs en ce qui concerne les motorisations. La Rover SD1 perd alors, en partie, son image de berline au caractère assez prestigieux pour celui d’une berline grande routière au caractère plus « généraliste ». Ayant bien compris, au vu des chiffres de vente qui sont désormais bien loin de ceux qu’elle a connue à son lancement, qu’il n’était désormais plus possible de continuer à la positionner exclusivement sur le marché des modèles de prestige, la marque va alors élargir sa gamme vers le bas avec de nouvelles versions, moins puissantes et moins cossues, censées séduire une clientèle plus « populaire », qui, jusqu’ici, n’avait guère les moyens de pouvoir s’offrir une SD1. Même si ce choix a avant tout été dicté par la nécessité et les difficultés économiques du moment, Rover renoue alors avec une tradition initiée avec le lancement de la P4 à la fin des années 1940 : celui de proposer un modèle unique mais avec un choix assez large de motorisation et différents niveaux de finition suivants les modèles afin de parvenir à toucher la clientèle la plus large possible. Les nouvelles motorisations en question étant, l’une, un quatre cylindres essence de 100 ch ainsi qu’un autre moteur à l’architecture semblable mais Diesel celui-là, ce qui est alors une première dans l’histoire dans la marque.

Celui-ci, entre autres à cause de la flambée des prix de l’essence, commence alors, assez rapidement, à se généraliser sur un grand nombre de berlines, notamment chez Mercedes, même si ce sont surtout les versions similaires de ses concurrentes françaises qui sont avant-tout en ligne de mire de la SD1 Turbo D. Le constructeur britannique ne possédant alors aucune motorisation de ce genre dans sa gamme et n’ayant aucune expérience dans ce domaine, la décision la plus simple est de recourir à un fournisseur extérieur. En l’occurence, le motoriste italien VM, qui s’est fait une spécialité de la conception et de la production de ce type de moteurs et qui fournit déjà tous les grands constructeurs transalpins. Sa sobriété en matière de consommation de carburant sera toutefois l’une des rares, voire la seule vraie qualité que l’on peut vraiment trouver à ce 2,4 litres Turbo Diesel made in Italia. Son montage sous le capot de la Rover SD1 ayant, en effet, de faire perdre à celle-ci une grande partie de ce qui faisait son charme, l’agrément de conduite étant à cent lieux de ce qu’il était avec le V8 d’origine GM. La robustesse, l’agrément et la sonorité si particulière faisant ici place à une fiabilité assez aléatoire , notamment les culasses qui ne résistaient pas aux écarts trop grands ou trop rapides de température. Sans compter une sonorité assez désagréable rappelant plus celle d’une machine agricole qu’une berline grande routière pourtant considérée, à son lancement, comme l’une des meilleures de sa catégorie). Avec seulement 91 ch, le bloc VM n’a rein d’un foudre de guerre et ne permet guère à la belle SD1 que de frôler la barre des 160 km/h. Même la plupart de ses concurrentes qui roulent elles aussi au gazoil font mieux, la Peugeot 604 GTD, parvenant, elle, de son côté, avec une puissance de 95 ch, à atteindre sans trop de difficultés les 170 km/h. Il fallait donc vraiment être radin sur les dépenses en carburant ou avoir des fins de mois parfois difficile pour faire l’acquisition de la version Diesel de la Rover SD1. Un moteur qui, il faut le souligner, n’avait d’ailleurs pas été conçu, à l’origine, pour être installé sous le capot d’une voiture mais pour être installé sur des péniches et d’autres bateaux destinés à la navigation fluviale !

A l’autre extrémité de la gamme sera présenté, en octobre 1982, celle qui sera la plus puissante et celle qui sera considérée, en dehors de la Vanden Plas, comme la plus désirable de toutes les versions de la SD1 : la Vitesse. Se reconnaissant immédiatement à son imposant spoiler installé sous le pare-chocs avant qui accentue encore l’agressivité de la proue et lui donne quasiment l’air d’un fauve aux aguets à l’affût de sa proie ainsi qu’un aileron en polyuréthane, de taille à peine moins imposante, fixé sur le hayon. De nouveaux attributs qui n’ont d’ailleurs pas qu’une fonction esthétique puisqu’ils permettent aussi d’augmenter la stabilité de la voiture à haute vitesse. Vitesse étant d’ailleurs la dénomination choisie pour cette version sportive. Le choix d’un nom d’origine française a pu, à l’époque, apparaître, de prime abord, assez curieux venant d’un constructeur britannique, mais le caractère assez exotique que revêt ce nom devait certainement apparaître assez vendeur de l’autre côté de la Manche ainsi que de l’Atlantique. Pour bien rappeler à son propriétaire et signaler davantage encore aux passants ainsi qu’aux autres automobilistes qu’ils n’ont pas à faire à une SD1 « ordinaire », sur chacun des flancs de la voiture, le bas de caisse est décoré, sur toute la longueur de la voiture, d’un sticker en dégradé de couleur noire avec l’inscription « Vitesse » placée sur la portière arrière. La monte pneumatique voit, elle, sa taille augmentée, avec de larges jantes en « nid d’abeille », avec des passages de roues élargis afin de permettre le montage des roues de taille 205/60 VR qui les équipent. C’est toutefois sous le capot qu’a lieu l’évolution la plus significative, avec le V8 qui voit sa puissance faire un bond significatif avec 35 ch supplémentaires, faisant ainsi passer celle-ci de 155 à 190 chevaux (193 selon certaines sources), ce qui offre lui offre ainsi une vitesse de pointe de 217 km/h.

Un gain de puissance obtenue notamment grâce à un système d’alimentation par injection électronique. Pour la transmission, contrairement aux autres SD1 à moteur V8, la Vitesse ne sera presque toujours proposée qu’en boîte manuelle, une transmission à cinq rapports, déjà montée sur la 3500, produite dans l’usine Rover de Cardiff, au Pays de Galles. Si la clientèle à laquelle s’adressait la Vitesse, qui était, jusqu’ici quasiment la « chasse gardée » des berlines allemandes souhaitait donc pouvoir profiter pleinement du potentiel et des performances des modèles, la direction et le service commercial de la marque estimait aussi qu’une certaine partie de celle-ci, au contraire, privilégiait plus le confort et l’agrément de conduite que les sensations sportives. Ce genre de clients, bien que pouvant être séduite par le style agressif de la Vitesse, n’était pas pour autant adepte d’un style de conduite avec « le couteau entre les dents ». C’est pourquoi, en 1983, Rover proposera également sur la Vitesse une boîte de vitesses automatique à trois rapports, mais celle-ci ne figurera que peu de temps au catalogue. L’ambition qu’avaient les dirigeants de Rover, lors de la présentation au public de la SD1, de réussir à en vendre 150 000 exemplaires par an ne sera finalement jamais atteint, la marque au drakkar réussissant à en écouler un peu plus de 296 000 exemplaires en dix ans de carrière. Au vu de ce qu’il faut bien considéré (en tout cas du strict point de vue des chiffres de production) comme un (demi-)échec commercial, Rover peut s’estimer heureux que la production du Range Rover ait permis d’assurer la rentabilité de l’usine de Solihull.

Pour les clients qui souhaiteraient pouvoir profiter des performances de la Vitesse mais qui trouvaient sa présentation extérieure un peu trop « tapageuse » et lui préféraient le classicisme « bon teint » de la V8 « classique », une ultime évolution de la SD1 sera dévoilée en 1984 : la Vanden Plas EFI. Venant confirmer le fait que cette dernière était destinée à un usage plus « statutaire » qu’à la performance, elle n’était proposée qu’avec la transmission automatique. Etant donné son lancement à la fin de la carrière de la SD1 et qu’elle quittera la scène, comme toutes les autres versions de la gamme, à peine deux ans plus tard, sa production fut assez limitée, avec un peu plus de 1 100 exemplaires à peine (ce qui la rend encore plus rare que la Vitesse qui, pour sa part, aura été produite à près de 4 000 unités).

La Rover SD1 eut aussi droit à une carrière en compétition, avec une version spécialement destinée à la course conçue sur la base de la version V8 3500. Si elle participera quasiment à toutes les grandes compétitions durant la première moitié des années 80, c’est en Angleterre qu’elle se fit la plus remarquer sur les circuits. Si la plupart d’entre-elles coururent sous les couleurs d’écuries indépendantes, notamment Tom Walkinshaw Racing (laquelle remportera d’ailleurs six trophées en 1981 et 82), celles-ci bénéficièrent toutefois du soutien du département compétition de British Leyland. Les premiers tours de roues de la SD1 sur la piste des circuits aura lieu à l’occasion du British Car Championship en 1980. Elle s’illustrera aussi sur les circuits de l’hexagone, en décrochant deux titres de champion de France des voitures de production en catégorie Supertourisme, avec René Metge (au volant d’une 3500) en 1982 et avec Jean-Louis Schlesser en 1986. En 1983 sera également créé une SD1 Vitesse destinée à courir en catégorie Groupe A. Celle-ci remportera elle aussi le championnat BTCC en 1984 (aux mains d’une écurie privée). Rover engagera aussi trois voitures dans le championnat européen de supertourisme (ETC) en 1985. Si la Rover y connaîtra aussi son heure de gloire, la mise en place d’un nouveau règlement, qui permettra l’avènement des moteurs turbo en 1986, fera aussi apparaître que la SD1, malgré un potentiel réel et même non négligeable montrera aussi que la SD1 était désormais techniquement dépassée.

En plus des voitures produites à Solihull, il faut aussi mentionner celles produites en Afrique du Sud et en Inde. Celle produite dans la patrie de Nelson Mandela y fut proposée uniquement avec le six cylindres 2,6 litres d’origine Triumph. Quant à la version indienne, assemblée à Madras, elle était équipée d’un (antédiluvien) quatre cylindres d’origine Standard, dont les origines remontaient à… 1948 ! Outre cette mécanique hors d’âge, elle recevait aussi une suspension considérablement renforcée afin de pouvoir supporter le état du réseau routier indien. Malheureusement pour elle, la Standard 2000 (car c’est sous ce nom qu’elle sera vendue au pays de Gandhi) n’y rencontra toutefois pas le moindre succès. Son échec y sera d’ailleurs encore plus cinglant qu’au pays de l’Oncle Sam puisque moins de 800 exemplaires à peine y seront écoulés. Les dirigeants de l’es-groupe British Leyland (rebaptisé Austin Rover Group au début des années 80) avaient en effet oublié un élément important, qui explique la cruelle mévente qu’y connue la SD1 : en Inde, le système de caste, très féodal, était toujours profondément enraciné au sein de la société indienne et que la classe moyenne y était alors quasiment inexistante à l’époque ! Les stocks de pièces restants et qui étaient restés sur les bras des revendeurs indiens furent finalement réexpédiées en Angleterre et écoulées auprès des concessionnaires Rover.

Au milieu des années 80, il ne reste plus grand-chose du défunt groupe British Leyland, qui, durant son page d’or, dans les années 50 et 60, à l’époque où il n’était encore « que » le groupe BMC était tout de même le deuxième plus grand constructeur britannique derrière la filiale anglaise de Ford ainsi que l’un des plus grands groupes automobiles mondiaux. Morris, Triumph et Wolseley ayant rejoint le cimetière des constructeurs automobiles disparues. Austin, de son côté, est elle-même sur la sellette. La marque au drakkar, qui, dans les années 60, avec sa très belle et avant-gardiste P6, fut pourtant surnommée à l’époque « le Citroën anglais » n’est, elle aussi, plus que l’ombre d’elle-même. A l’image de la SD1, sur le plan commercial et financier, Rover est presque à bout de souffle. C’est pourquoi les dirigeants du groupe Austin Rover n’hésite guère longtemps avant de saisir la « planche de salut » qui leur est tendu par l’un des plus importants constructeurs japonais : Honda. Bien que reposant sur un certain pragmatisme, le partenariat qui se conclura alors entre les deux parties présentait, notamment, un double avantage. Pour les Japonais, celui de bénéficier de sites et de moyens de production déjà existants et, en produisant leurs modèles sur le sol britannique, les quotas d’importation alors en vigueur dans plusieurs pays européens et, pour les Anglais, de rentabiliser ainsi des lignes d’assemblages qui demeuraient, depuis longtemps, sous-exploitées.

Si la SD1 souffrit sans doute, à son époque, d’un certain désamour, elle sera réhabilitée car elle demeura, a posteriori, dans l’histoire comme la dernière vraie Rover. Celle qui lui succédera et endossera donc le costume de nouveau « vaisseau amiral » de la marque au drakkar, la Rover 800, ne sera, en effet, sur de nombreux points, guère autre chose qu’une Honda Legend « anglicisée ». Une remplaçante dont la conception fut lancée dès 1979 mais dont la commercialisation devra pourtant attendre encore sept ans, non seulement à cause du marasme financier dans lequel se trouvait alors plongée le constructeur de Solihull mais aussi du fait de l’importance et donc de la complexité de mise en oeuvre d’un projet aussi ambitieux. Il s’agissait, en effet, de la première collaboration majeure entre deux constructeurs indépendants le développement de deux modèles similaires. A l’image des autres modèles issus de cette union un peu forcée et qui, sur le coup, apparu quelque peu « contre-nature », les séries 200 et 400 (basées sur la Honda Concerto) ainsi que, plus tard, de la Rover 600 (« cousine » de la Honda Accord), la 800 gagnera en fiabilité et en qualité de construction ce qu’elle perdra en personnalité, illustrant ainsi assez bien le vieux diction bien connu : on ne peut pas tout avoir ! Beaucoup ne se priveront de pointer du doigt cet accord, en accusant ouvertement les dirigeants d’Austin-Rover d’avoir, en quelque sorte, vendu leur âme au diable japonais. Cet accord de « coopération » permettant ainsi à Honda d’envahir le Vieux Continent. Si ces accusations, tirées à boulets rouges, contiennent une part de vérité, ceux qui les ont lancé avaient, cependant, la mémoire un peu courte, oubliant que si une grande partie de l’industrie automobile britannique avait périclité avant de faire naufrage, c’était à elle seule qu’elle le devait et que les dirigeants de ce qui restait de cette industrie n’ont, au final, fait que saisir la main qui leur était tendue pour tenter de sauver ce qui pouvait l’être. Au point où celle-ci en était, ils avaient probablement conscience qu’ils n’étaient plus vraiment maître de leur avenir et qu’ils n’ont pouvaient plus vraiment se permettre de s’offrir le « luxe » de choisir leur partenaire ni de poser leurs conditions. Les Japonais étaient maintenant en position de force et chacune des deux parties le savaient. Toute contre-nature qu’elle ait pu apparaître à une grande partie de la clientèle traditionnelle de la marque, les voitures de la firme au drakkar gagnèrent en fiabilité ce qu’elles perdirent, toutefois, en personnalité. Si cette alliance entre la perfide Albion et le pays du Soleil Levant offrit à Rover le second souffle qu’elle recherchait depuis longtemps, celui-ci ne s’avérera finalement être qu’un feu de paille. Alors qu’elle aspirait à connaître une renaissance et une nouvelle vie, qui ne demandait rien d’autre qu’à être à nouveau un long fleuve tranquille, la firme va, au contraire, connaître un nouveau chemin de croix.Après sa vente au groupe aéronautique British Aerospace, en 1988, au sein duquel Rover « végétera » durant six ans, son rachat par BMW en 1994 semblait pouvoir lui ouvrir de nouvelles perspectives d’avenir sinon radieux, en tout cas serein sous l’aile d’un constructeur à la réputation internationalement reconnue et aux reins solides. Les investissements massifs consentis par le constructeur bavarois pour renouveler et moderniser l’outil industriel ainsi que le lancement de la nouvelle 75 ne suffiront malheureusement pas à éviter la faillite qui surviendra en avril 2005. Celle-ci constituant l’ultime épisode d’une série « maudite » débutée trente ans plus tôt avec la nationalisation en catastrophe de Britsh Leyland afin d’en éviter le naufrage. Un naufrage que celle-ci, au final, n’aura fait que retarder. L’arbre se révélant, au final, trop gravement atteint et trop « pourri » pour que les industriels et les pouvoirs publics qui se penchèrent successivement à son chevet (faute, le plus souvent, de volonté ou de compétence, voire parfois même par manque des deux) puissent arriver à sauver celle qui, au moment de sa disparition, était déjà depuis longtemps surnommée par beaucoup « le dernier homme malade de l’industrie automobile britannique ». Une agonie fort longue et parfois entrecoupée de rémission mais qui apparue, a posteriori, peut-être pas forcément inévitable, mais, en tout cas, qui ne surpris guère de monde. Après avoir, au fil du temps, perdu toutes ses branches une par une, lorsque la dernière d’entre-elle finit par tomber, ce fut tout l’arbre, du sommet du tronc jusqu’aux racines, qui finit alors de mourir. Bien plus que la disparition successive, après sa nationalisation, en 1975, de ses différentes filiales (Wolseley en 1976, Morris en 1983, Triumph en 1984 et Austin en 1988) ou ses changements de noms successifs, c’est, sans doute, bien la faillite de Rover en 2005 qui signa l’acte de décès du groupe British Leyland.

Par Juan Moreno

Photos DR

D’autres articles de la rubrique « Histoire » https://www.retropassionautomobiles.fr/2020/06/jaguar-mark-x/

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdnjRO4CUpmk_cUsI5oxs0w?view_as=subscriber